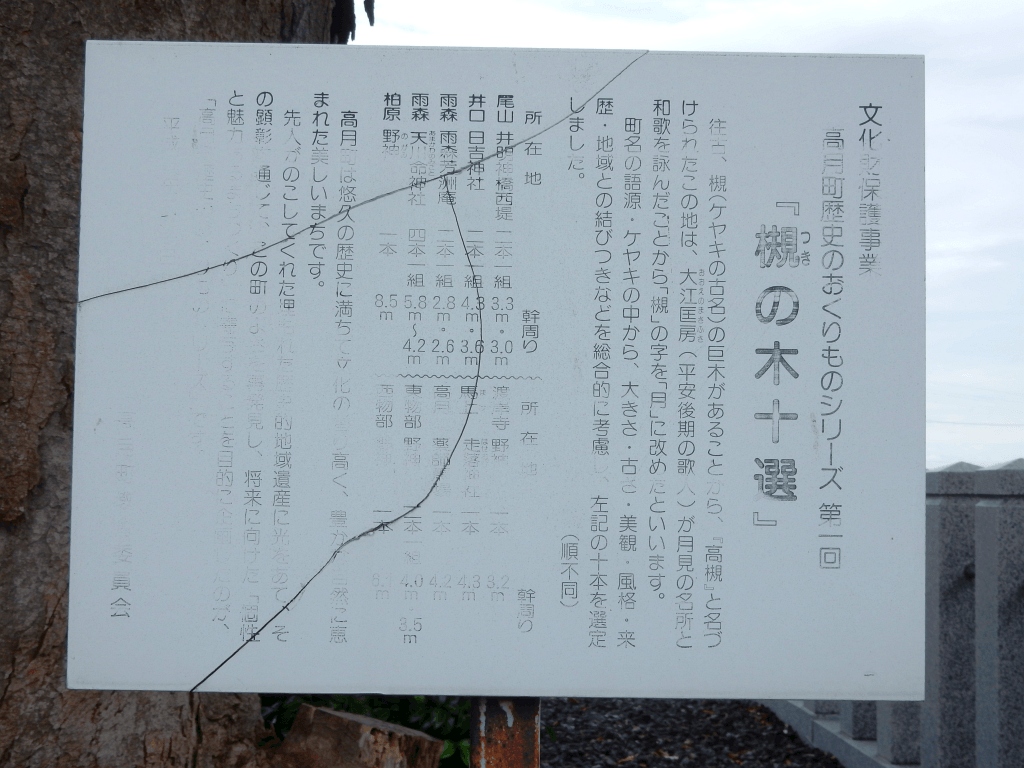

高月町の野神さんと社寺

航空写真で見ると、高月町は四神相応、背山臨水で左右が砂で守られた土地になっている。

鴨川=高時川、桂川=余呉川、東山=己高山~小谷山、西山=西野丘陵、船岡山=湧出山、といったところか。

琵琶湖は西側にあるが……。山科盆地が‥無い!

高月町には31の村落があるが、野神さんの位置は主に『村落景観情報-滋賀県伊香郡高月町村落景観情報』(高月町町史編纂委員会 1998)に依って特定した。但し、以下の集落には野神さんは無い。

- 片山は湖岸にあり片山港がある漁村といった性格で、野神はない。

- 宇根の野神は日本電気硝子の工場内にあったが、現在は存在しない。

- 東柳野では神社で野上祭は行われているが樹木等の野神はない。

高月の地理と略史

高月町及び木之本町南部の高時川・余呉川流域は二月に行われるオコナイや「観音の里」として知られている。北は賤ケ岳、田上山、東は己高山系、西は西野山尾根と三方を山で囲まれ、南は旧湖北町に開ける。東山麓に高時川、西野山稜の東山麓に余呉川が流れる。八万年前のこの地域は古琵琶湖の湖底であり、伊香小江(いかごのおえ)と呼ばれる湿地帯の時期を経て沖積平野が形成され陸地化したと考えられている。伊香小江は『近江国風土記』逸文に見られる地名などで、これが書かれた時代に近い頃まで湿地帯であり、その記憶が残っていたと思われる。これは高月町のとりわけ西側一帯が深田で、近世の西野水道掘削に示されるように、余呉川の氾濫に悩まされ続けていたことの遠因であろう。

高時川の高月町よりやや上流にあたる木之本町古橋には七世紀前半の製鉄遺跡がある。また、余呉川流域の東柳野の姫塚古墳は四世紀前半築造の前方後方墳である。高時川右岸の大海道遺跡は弥生集落から平安時代までの複合遺跡である。十一世紀に飛鳥の川原寺(弘福寺)領の郡庄(こおり)荘、十三世紀には山門領富永荘が成立している。富永荘は山門管領の青蓮院領で、天福二年(一二三四)同門跡領惣目録に富永荘の所当一〇〇石を十禅師礼拝講にあてるとある。その荘官井口氏は伊香郡用水の「井預かり」/「井頼り」でもあった。後に国人となった井口氏は北近江守護職京極氏の被官となり、浅井氏が実権を握ると井口経元は娘の阿古を浅井久政の正室に入れ縁戚関係を結んだ。十六世紀に浅井久政により高時川の高月町の各井より上流より取水し、高月町よりも下流の小谷城下に給水する「餅の井(ゆ)」が造られた。文献上に水論が現れるのはこの時期になってからである。一方、余呉川流域からは、『信長公記』から中世に磯野氏や阿閉氏などが台頭した事がわかるが、彼らは惣村の有力者が転じたものと思われる。高月町一帯は織田信長が浅井氏を攻めた時に焼き払われる。『信長公記』には、「元亀三年(一五七二)七月、江北の敵地、焼き払ふ」という記述が見られる。この時、己高山の里坊も焼かれたが再興されず、その仏像を村民が祀ったのが「湖北の観音」の主たる起源ではないかと思われる。

井口の野神さん跡

集落西の田の中に浮かんだような天満宮跡に野神跡もある。

右のこんもりとした森が天満宮跡。中央手前に

持寺・尾山の野神さん

井明神橋西詰め北側の山麓にある。高時川頭首工から分かれ高時川右岸へ用水を供給する中央幹線水路がすぐ東側を通っている。尾山はこの西南の集落、持寺は尾山の更に西南の集落だが、二本並んだ杉をそれぞれの野神さんとしている。

尾山の杉は男で、持寺の杉は女だという。手前が男か?

8月16日の野神祭では、持寺がここに先に到着し、次に尾山が来て、

井明神。文永八年(1271年)の大旱魃の時に建立され、正保四年(1647年)に石材で再建されたという。井堰水利の守護神*1。

『雍州府志』の尾山村の項の「井明神社」には「尾山村に在り、大井といふ井水の上に在り。相傳井口弾正娘、井水引兼ぬる故、人柱に入りしを祭れる神なりといふ。」とある。高時川右岸を所領とし伊香郡用水を掌握する「井頼り」だった井口弾正経元(正忠)の娘を妻とした浅井久政は、小谷城の西・西南麓の水利のために井口弾正に、現高時川頭首工付近に堰を設け高時川左岸下流への用水路を造ることを申し入れた。井口弾正は「(片目の馬千疋に?)錦千駄、綾千駄、餅千駄」という実質的に拒否となる引き換え条件を出した。それを総て中野(長浜市中野町)の豪農が届けたので、この人物を

横山の野神さん

前方後円墳の円墳の頂上に野神さんの石碑跡のようなものがある。青竹の頂上に御幣を下げてあるこれが野神さんだろう。隣には稲荷社がある。

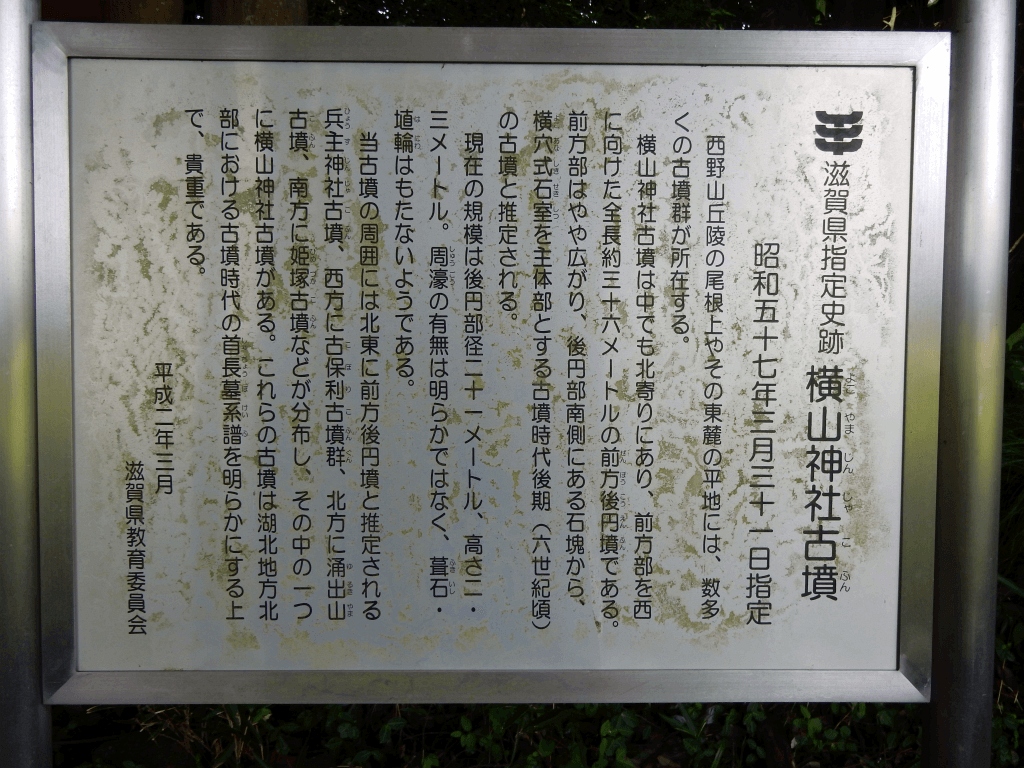

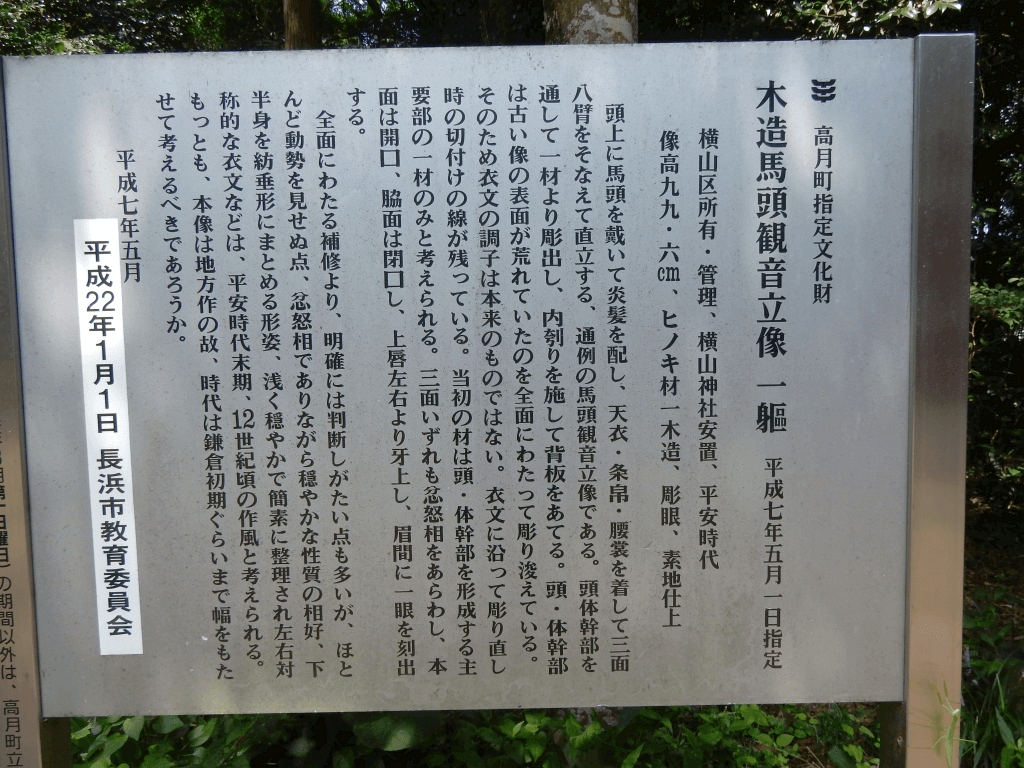

横山神社

この木も野神さん扱い?唐川の?

東物部の野神さん

高月の多くの野神さんにある「野大神」の石柱は、圃場整備の後に立てられたもの。

東物部と西物部は圃場整備によって墓地も野神さんのそばに移され纏められている。野神さんがある「東物部浄園」は明らかにこうした墓地。

「野神さん」は写真にある欅の巨木ではなく、下の写真の石柱の位置にあったという檜を指していたらしい。現在は石柱がその代替となっている。昔は「農神」だったらしい。*7

野神さんの傍におられた婦人の話では、野神祭ではお神酒を奉納する。前日の夜に仕込み、16日早朝にお神酒と神饌を供えるそうだ。

西物部の野神さん

集落の東(東南)隅にある。圃場整備でまとめられた墓地のそばだが、木は昔のままの位置だろう。

磯野の野神さん

磯野集落には「磯野の一本杉」があったが枯れてしまい、若木が植えられた*2 P193という。野神祭は赤見神社で始まる。

『滋賀県の自然神信仰 滋賀県自然神信仰調査報告書(平成一四年度~平成一九年度)』*2には、『野大神』の石碑が建つ。そばに直径二メートルほどの大きな穴があり、これは旧野神の切株が朽ちたものである。石碑と穴の間に新野神が立っている。四方には笹が立てられ、注連縄が張ってある。前には神饌台が置かれ

(194ページ)とある。穴は見当たらないので埋められたのだろう。「農萬年寿」の石碑の前あたりにあったのか?

布施の野神さん

集落の農地の北端、涌出山から西につながる丘陵の麓にある。

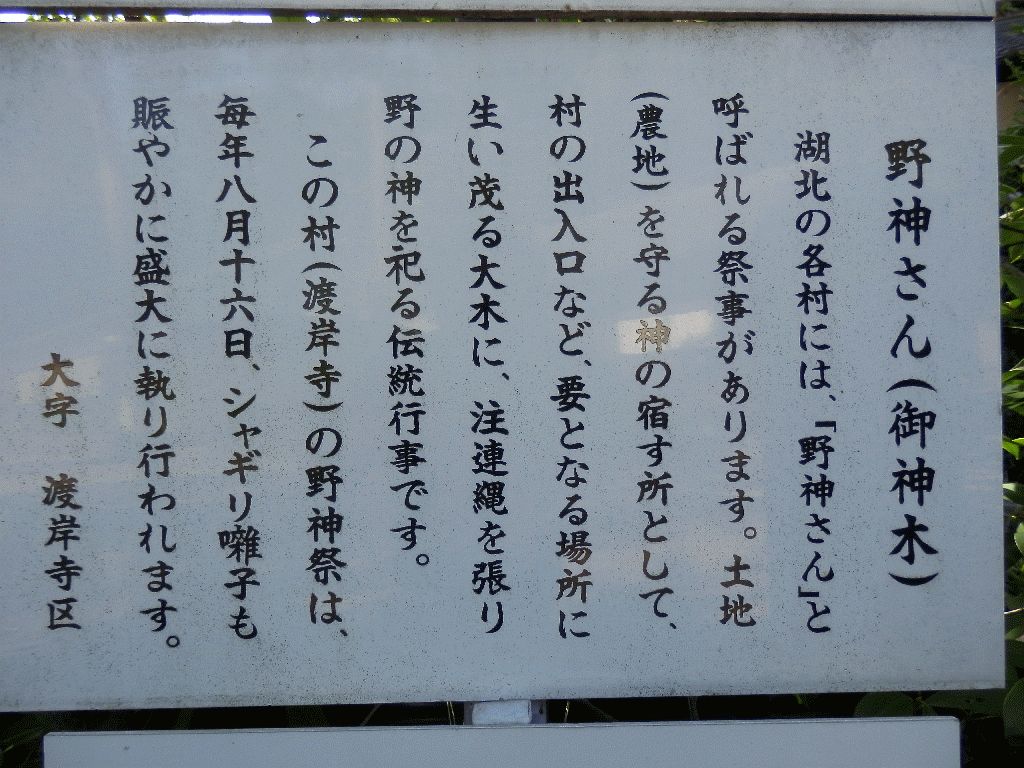

渡岸寺の野神さん

国宝十一面観音立像で知られる渡岸寺観音堂から出た道の用水路の脇にある。

説明板にある「渡岸寺しゃぎり」は、野神祭で渡岸寺集落を行列が回る時のお囃子のこと。

落川の野神さん

浄光寺と日吉神社の間だが、日吉神社に近い。昔は南の用水路近くの杉の木が野神さんだったという*2 P206。

井宮神社

井宮神社は高時川右岸堤防のすぐ外側にある。