八日市地区

市神神社

八日市にある神社。

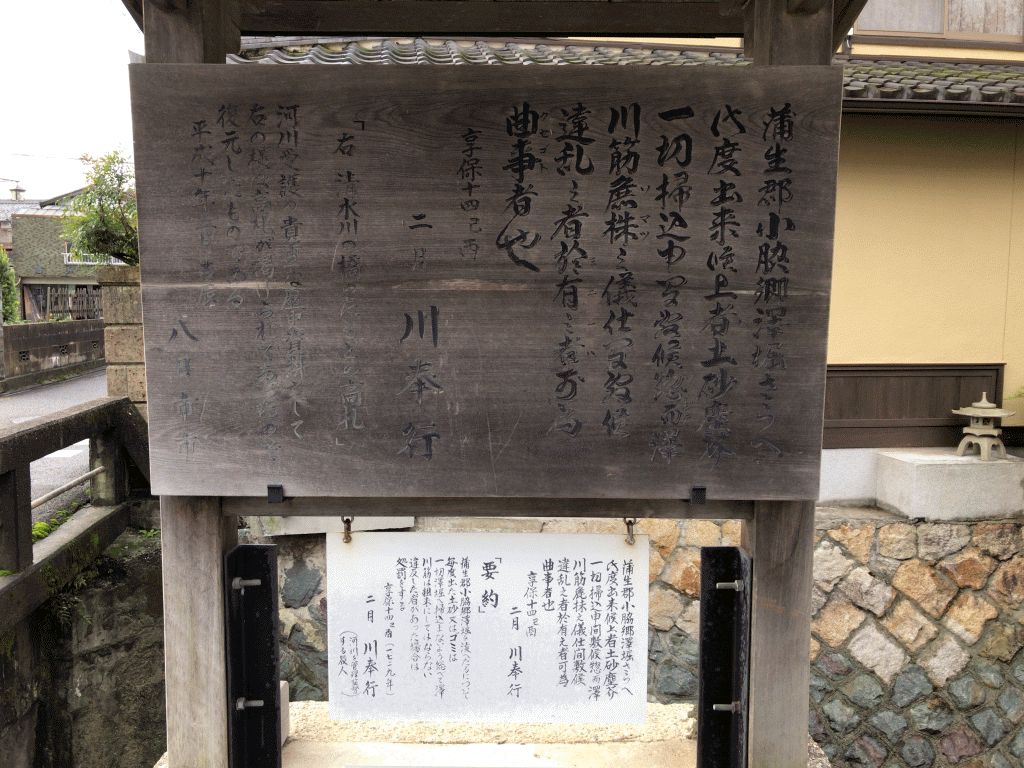

下の御由緒には色々書いてあるが、「市宮ゑびす」で知られる神社。ここを訪れたのは、瓦屋寺との関係を確認したかったからだったのだが、御由緒に書いてある「聖徳太子が四天王寺建立時に瓦屋寺を建て麓で瓦を造らせた時に」云々という『市神之本紀』の記述は極めて怪しい。

祭神の事代主命は大国主命の子で、『古事記』では国譲りの話が持ち込まれた時、大国主は事代主が答えるとし、釣りをしていた事代主はOKを出した。

事代主は釣り繋がりで恵比寿と結び付けられ、ここでは八日市という市場の神様になっている。

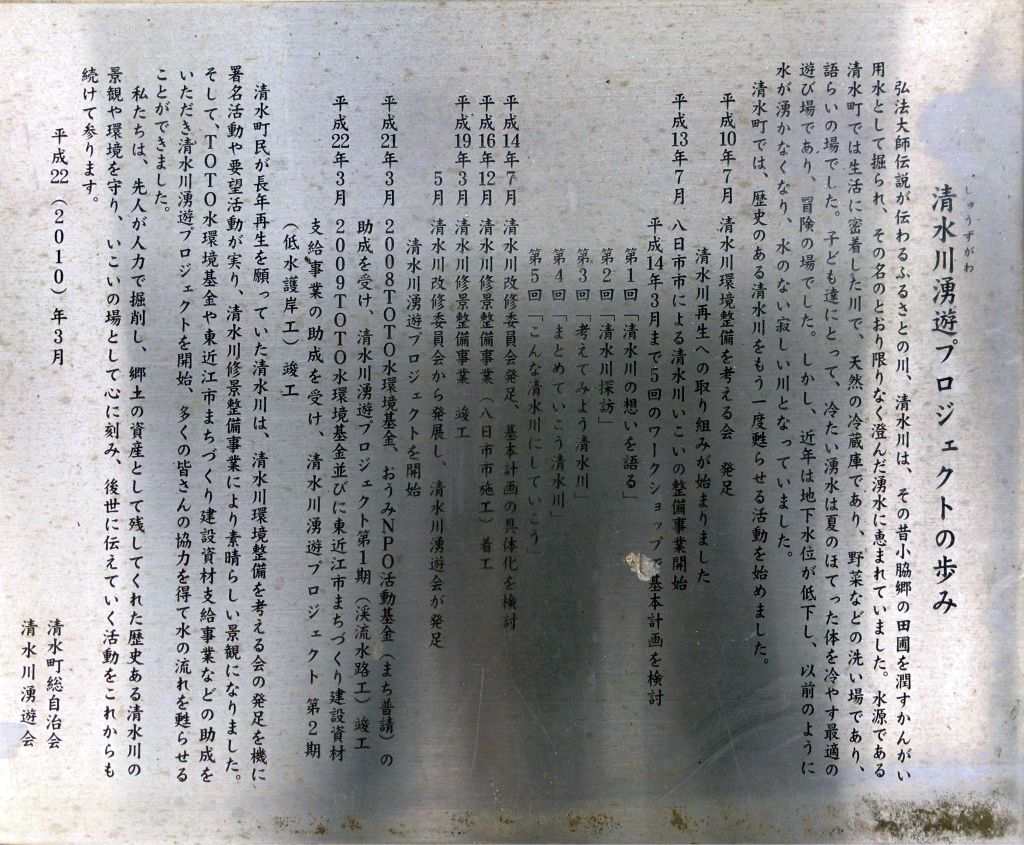

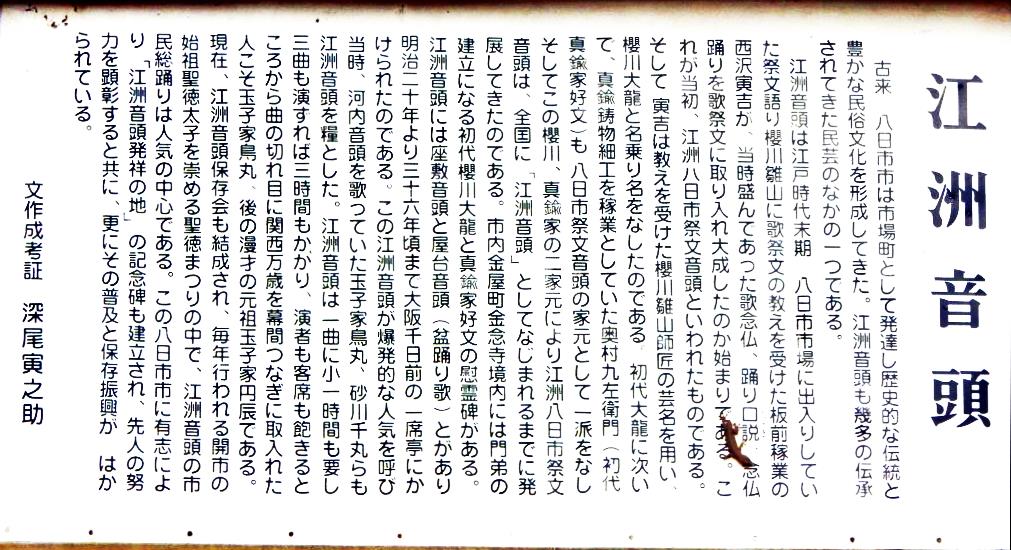

延命新地

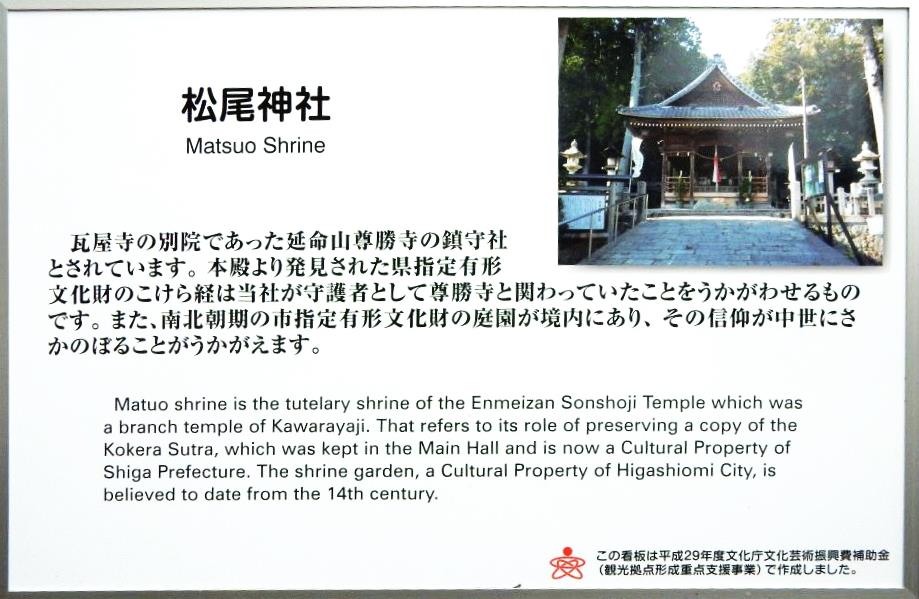

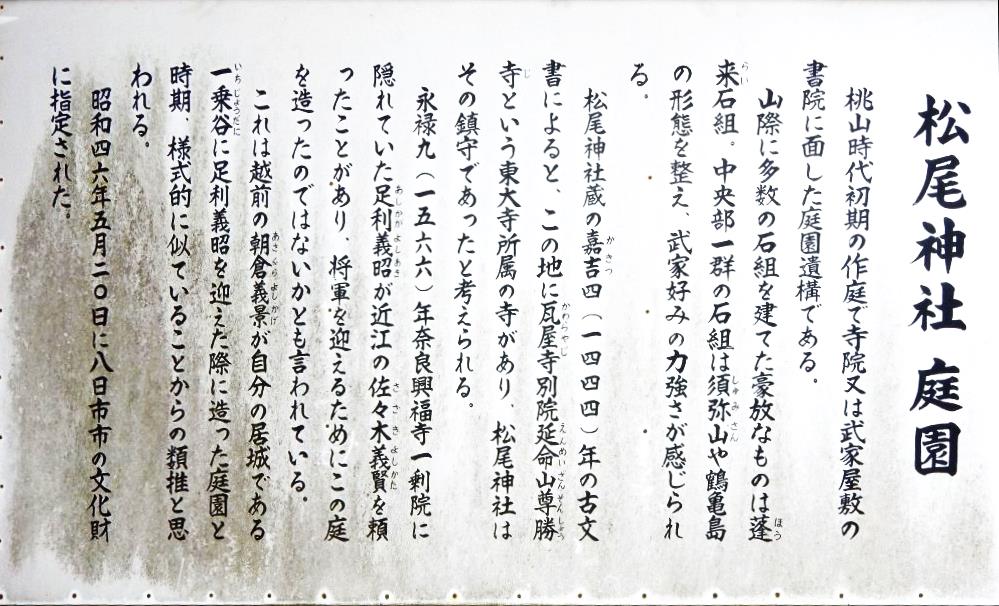

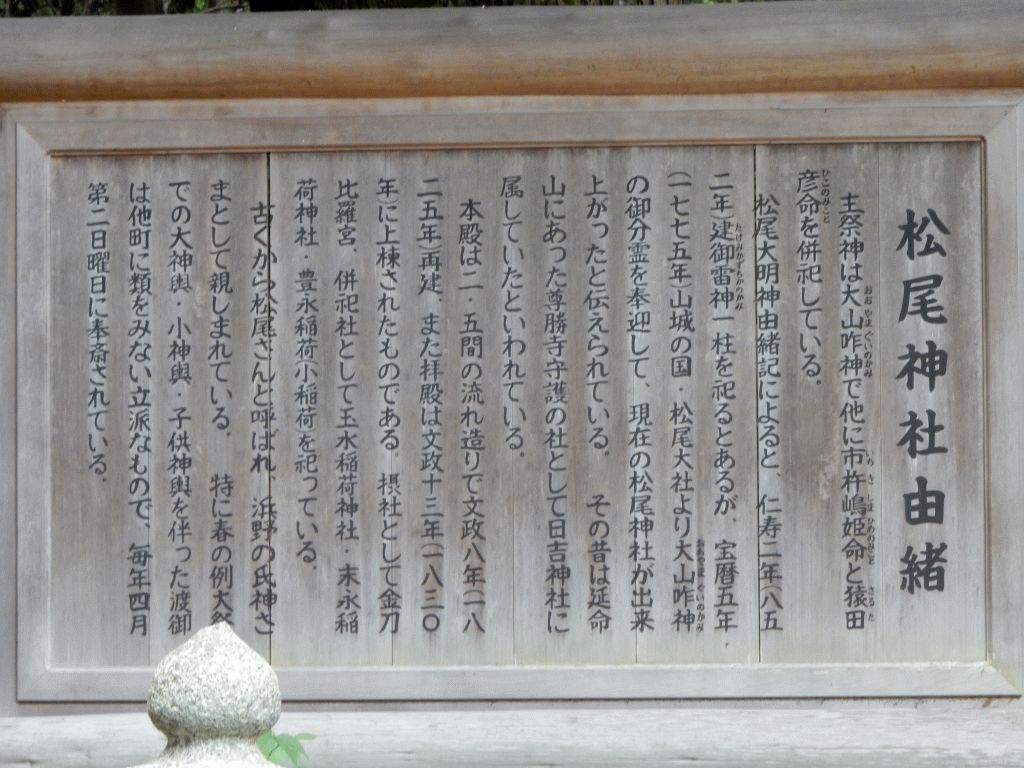

松尾神社

京都の松尾大社の大山咋神を勧請したという。

瓦屋寺別院の尊勝寺の鎮守だったという。

左上の由緒のように、建御雷神が最初の祭神とする方がなんとなく納得する。この場合のタケミカヅチは鹿島社の祭神というよりも、雷のカミと理解したい。そうすると延命山の麓の湧水の地に祀られた農耕に結びついたカミと解釈できる。隣の玉水稲荷は、その神名からして農耕の水のカミらしい。