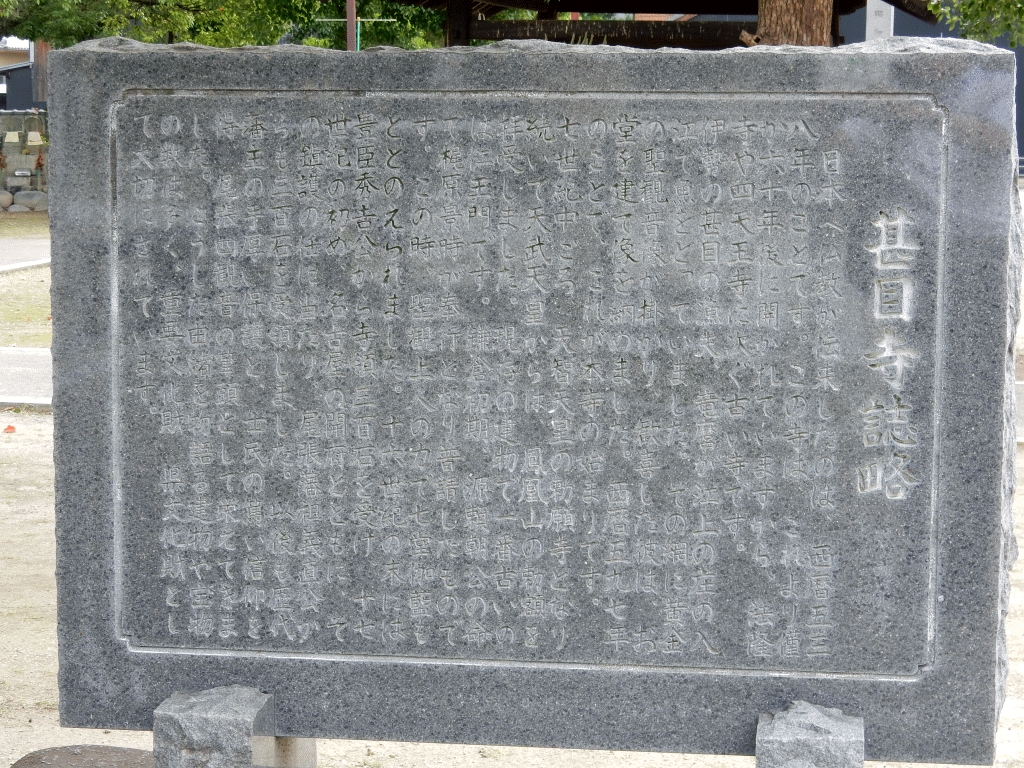

鳳凰山甚目寺

真言宗智山派の寺で本尊は聖観音。寺伝では推古天皇五年(597年)創建。伊勢(三重県三重県松阪市

発掘調査で7世紀後半には堂宇が存在したのが確認されている。

『一遍聖絵』に描かれているように、鎌倉時代に既に地域の代表的な寺院だった事がうかがわれる。

御嶽神社

性徳院

『張州府志』には此ノ寺、古、海東郡大野邑に有リ、(中略)洪水ノ為ニ亡滅ス。

とある。(甚目寺町教育委員会『甚目寺町の寺院』2000)大野邑は愛西市大野町の事だろうか?空海が現在地に移したという。

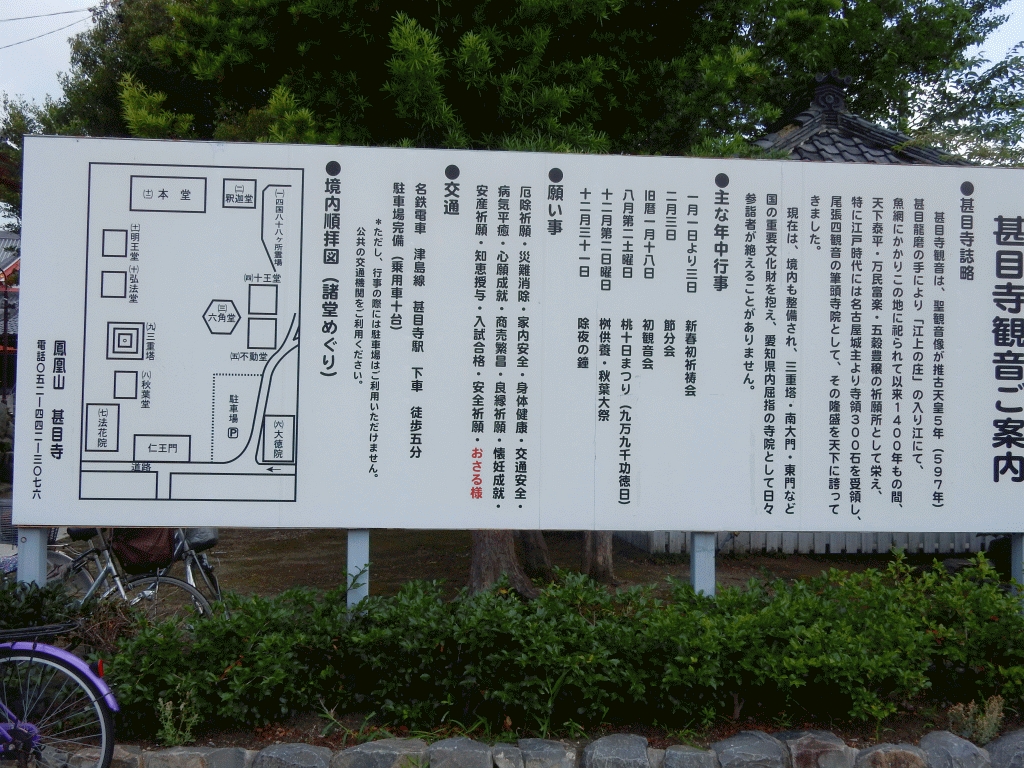

南大門前の道標

津島へ

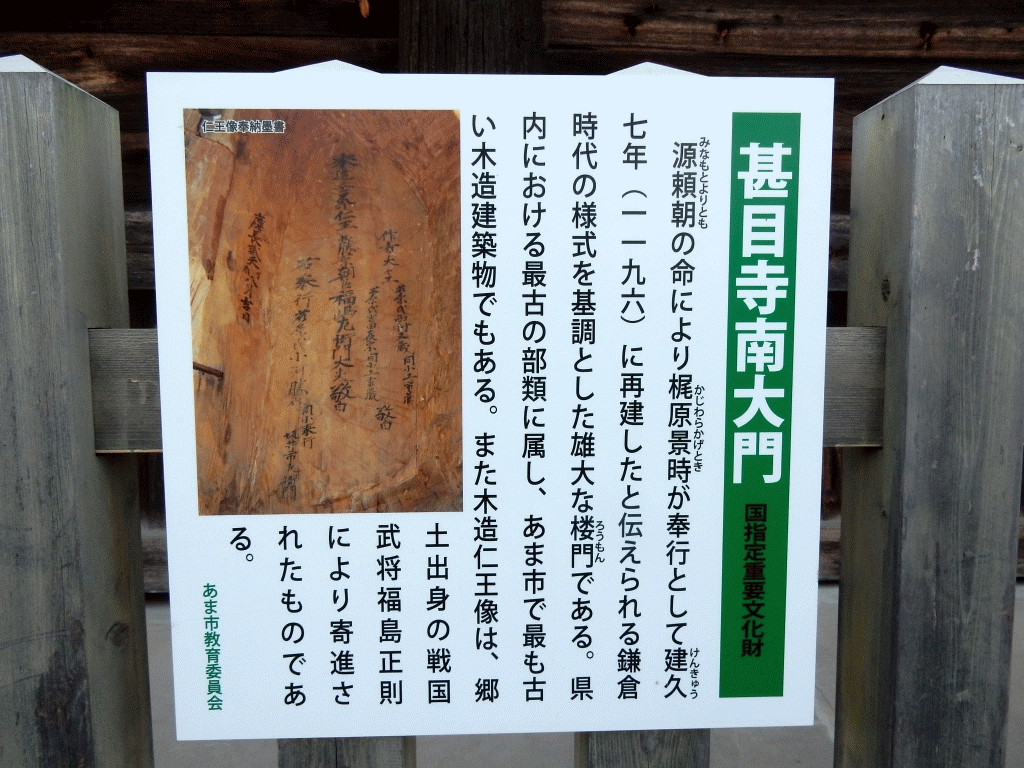

南大門

南大門は源頼朝の再建。仁王像は福島正則が奉納した。

源頼朝は建久六年(1195年)二月に鎌倉を出て三月に京に着き、直ちに石清水経由奈良に入り東大寺供養(大仏殿落慶法要)が行なわれた。それから京へ戻り、何度か参内したり、石清水、天王寺へ参拝しているが、主目的は北条政子との間の長女を後鳥羽天皇のもとへ入内させる工作だったようだ。六月に京を出て鎌倉への帰路につく。『吾妻鏡』によると廿九日に「着尾張國萱津宿給。」とあり、ここで甚目寺との接点が考えられる。

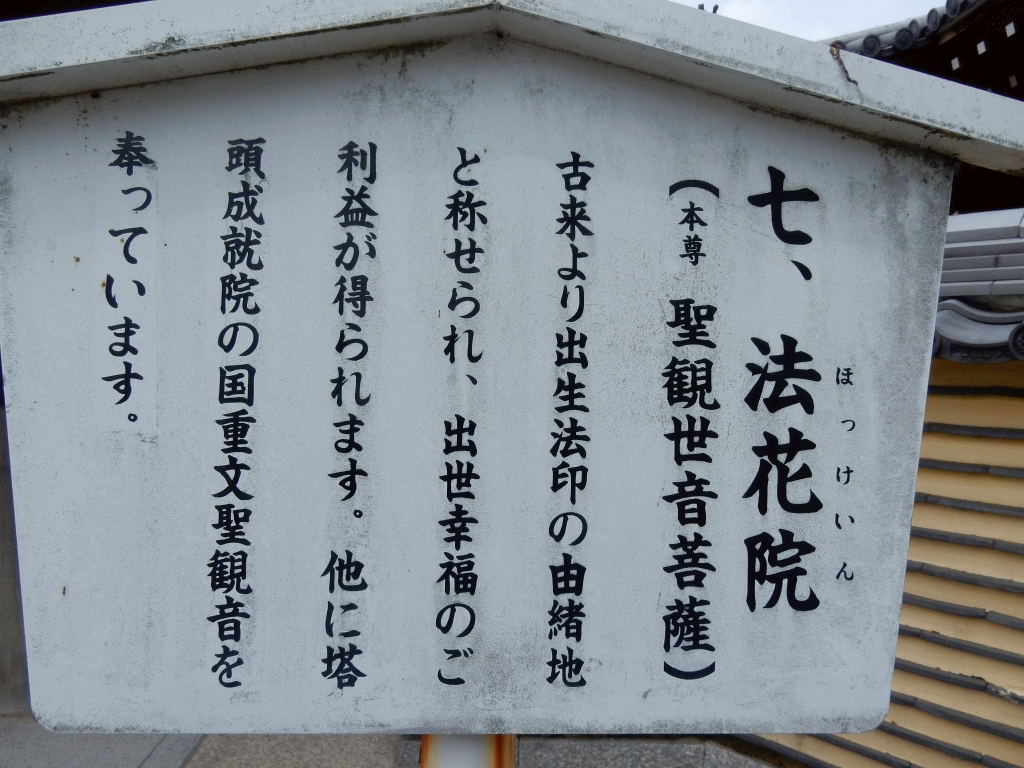

法花院

法花院は甚目寺の学頭だったという。

秋葉堂

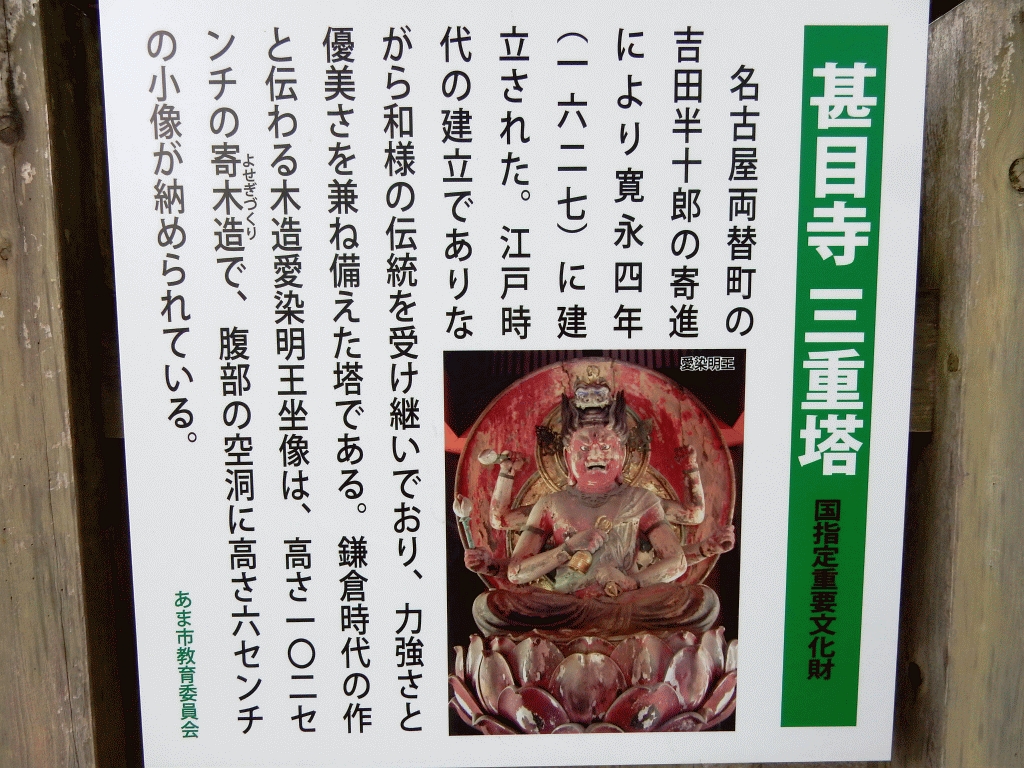

三重塔

名古屋の両替商吉田半十郎が寛永四年(1627年)に寄進した。

三重塔に愛染明王だけを安置するのはおかしな感じがする。三重塔を建てる前に別のお堂に安置されていたのではないだろうか?

弘法堂・明王堂

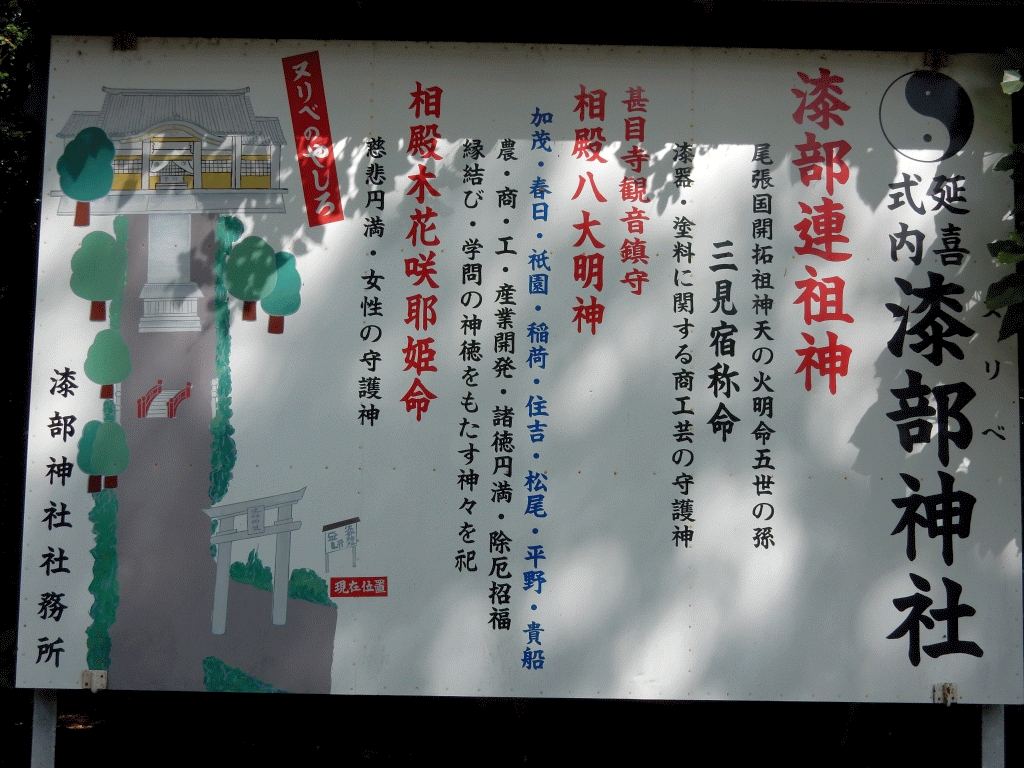

漆部神社

甚目寺の鎮守だった。神仏判然令で分離された。主祭神の三見宿禰は漆部連の祖とされる。近辺に漆を扱う集団がいたのか?

日吉神社

『尾張名所図会』によると、近世には山王社(日吉神社)や白山社は釈迦院の前・四国八十八か所あたりに祀られていたようだ。

白山大権現

本堂

平成四年(1992年)に建て替えられて鉄筋コンクリート造りになった。

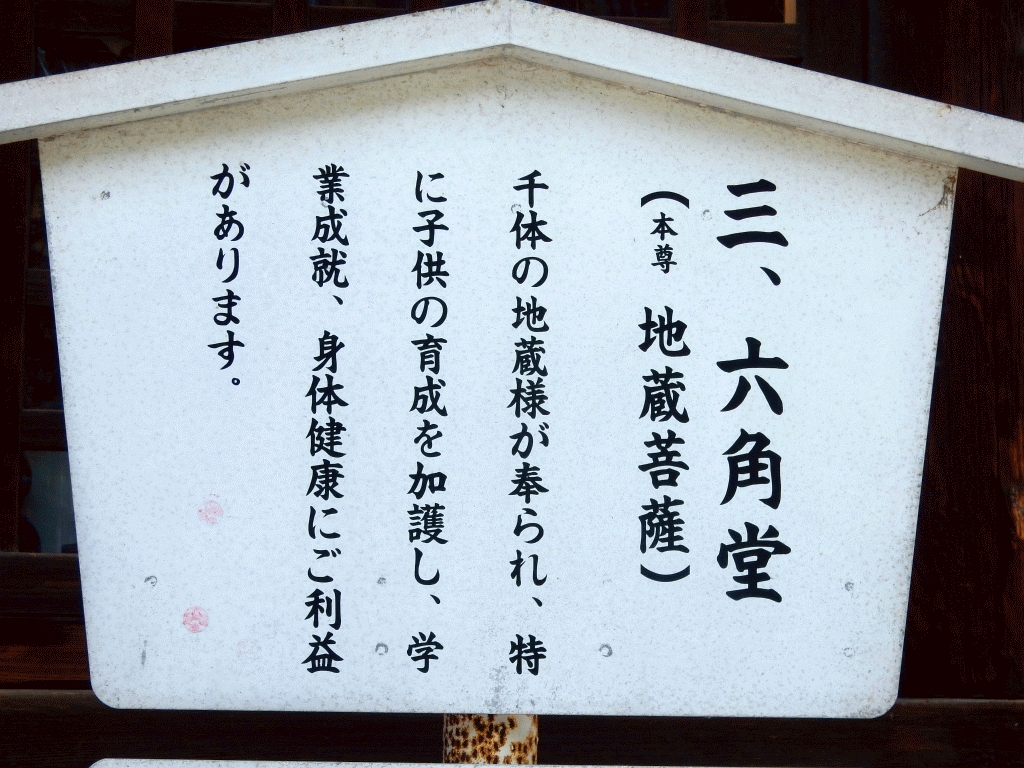

六角堂

十王堂

鐘楼

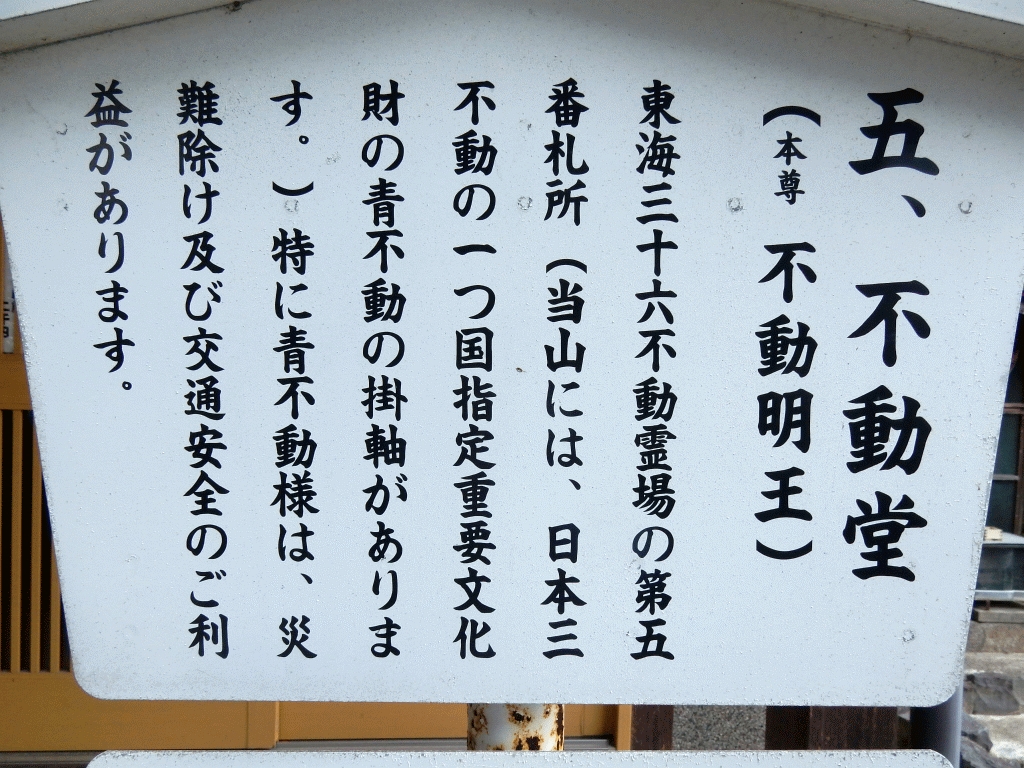

不動堂

『尾張名所図会』に、本堂の裏・北側にこのような感じの「鳳凰山」という土盛りされた植え込みのようなものが描かれている。

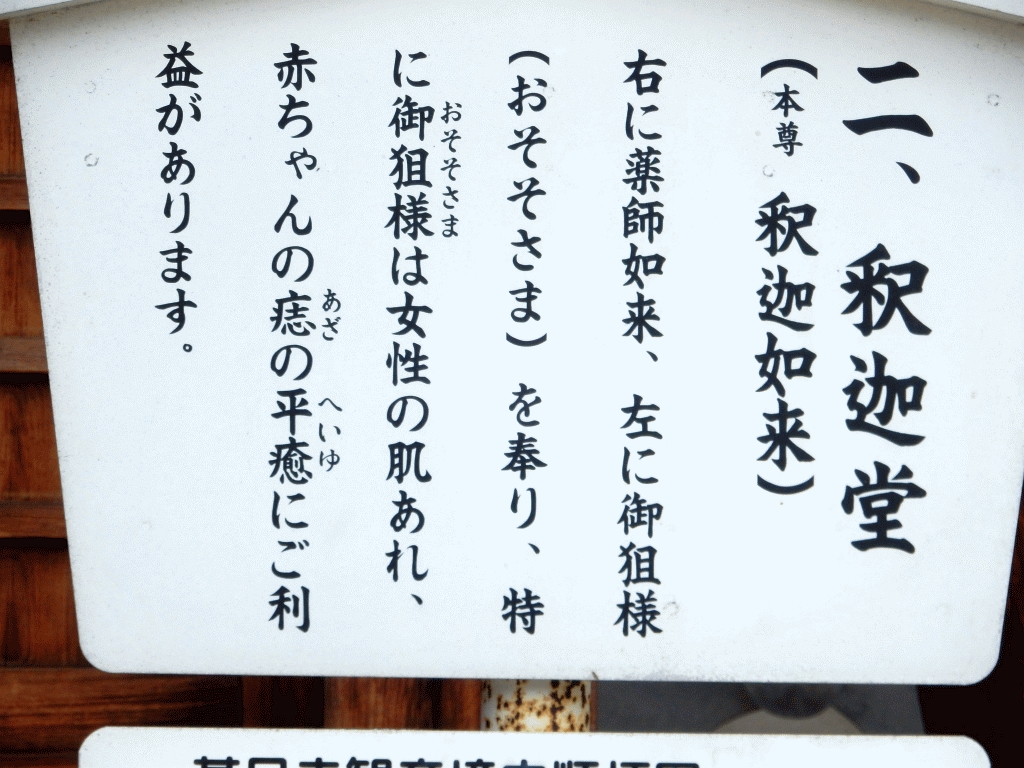

釈迦堂

釈迦如来像の他にも薬師如来、弘法大師、地蔵菩薩など多彩な像が並んでいる。木造薬師如来坐像は明治二十四年(1891年)の濃尾地震で倒壊した薬師堂の本尊だった。「御尊像」は

釈迦院

甚目寺尼寺(比丘尼所)だった。歴世は京都西京極にある比丘尼御所(尼門跡寺院)で尼僧修養道場だった密乗山長福寺に学んだという。大正二年に福寿坊と合併し釈迦院と改称した。(『甚目寺町の寺院』による)

釈迦堂を管理していた。

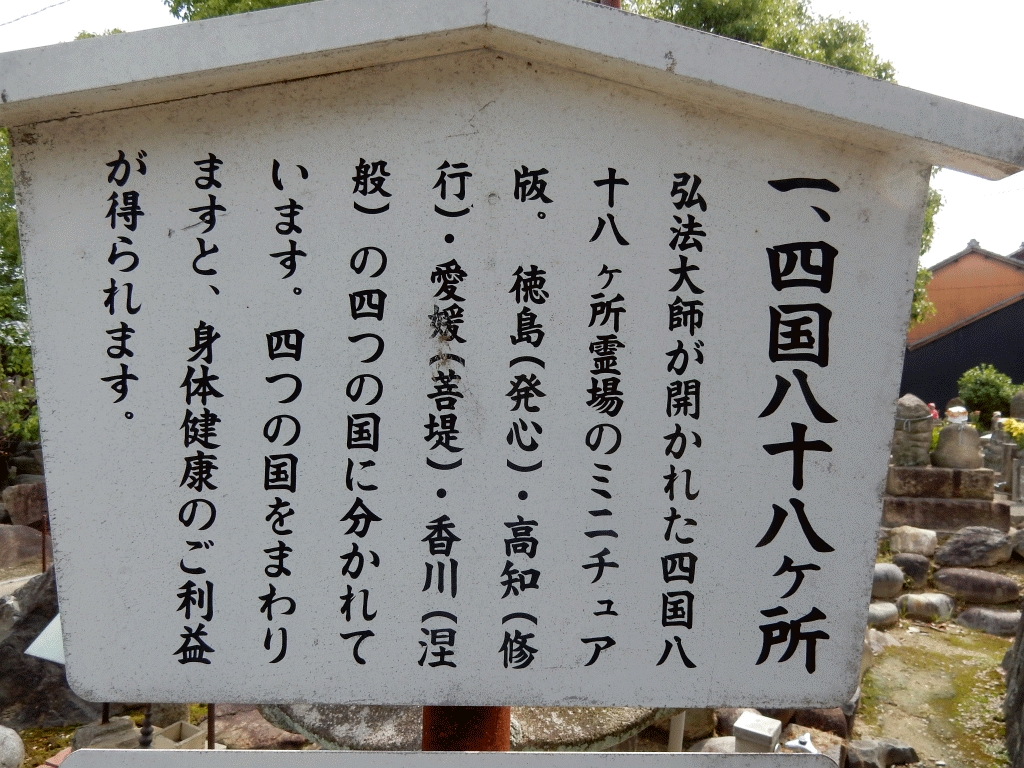

四国八十八ヶ所

動画で巡ってみよう。

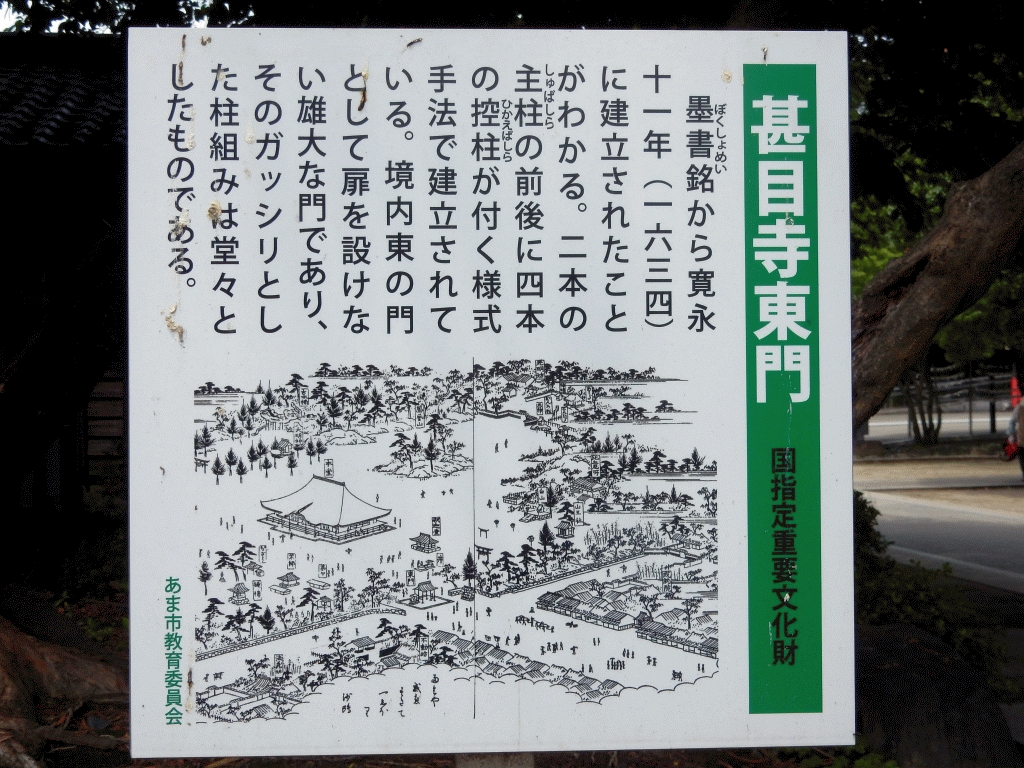

東門

扉のない四脚門。

東門から東への通りは、名古屋方面からの参道として栄えた。

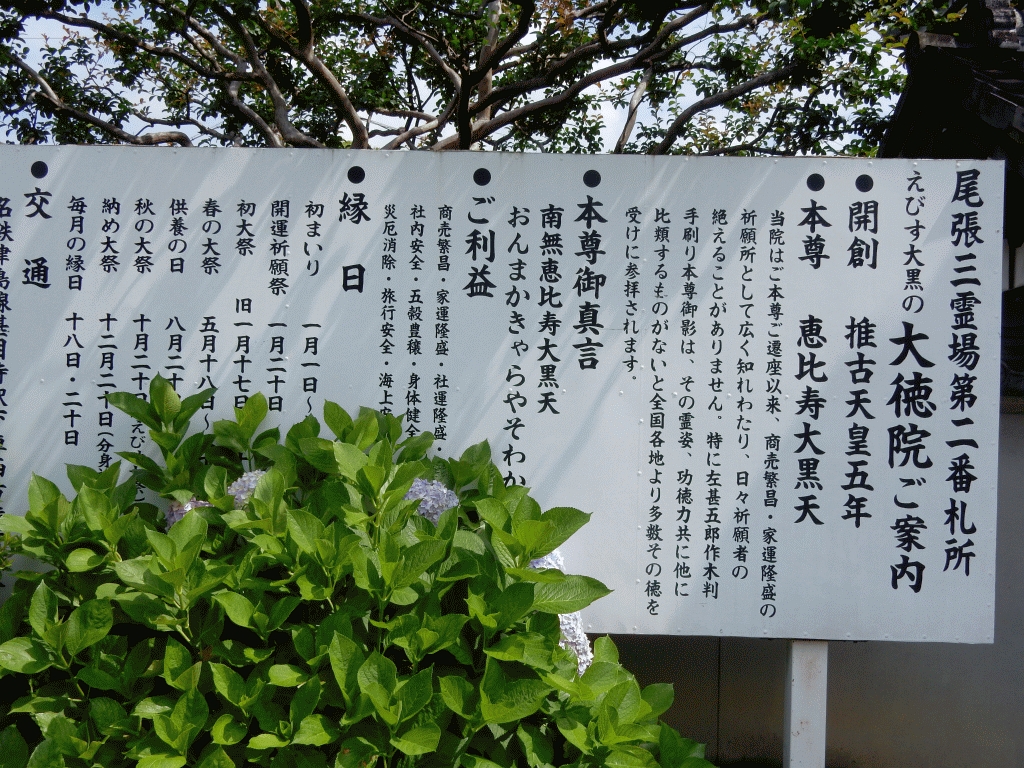

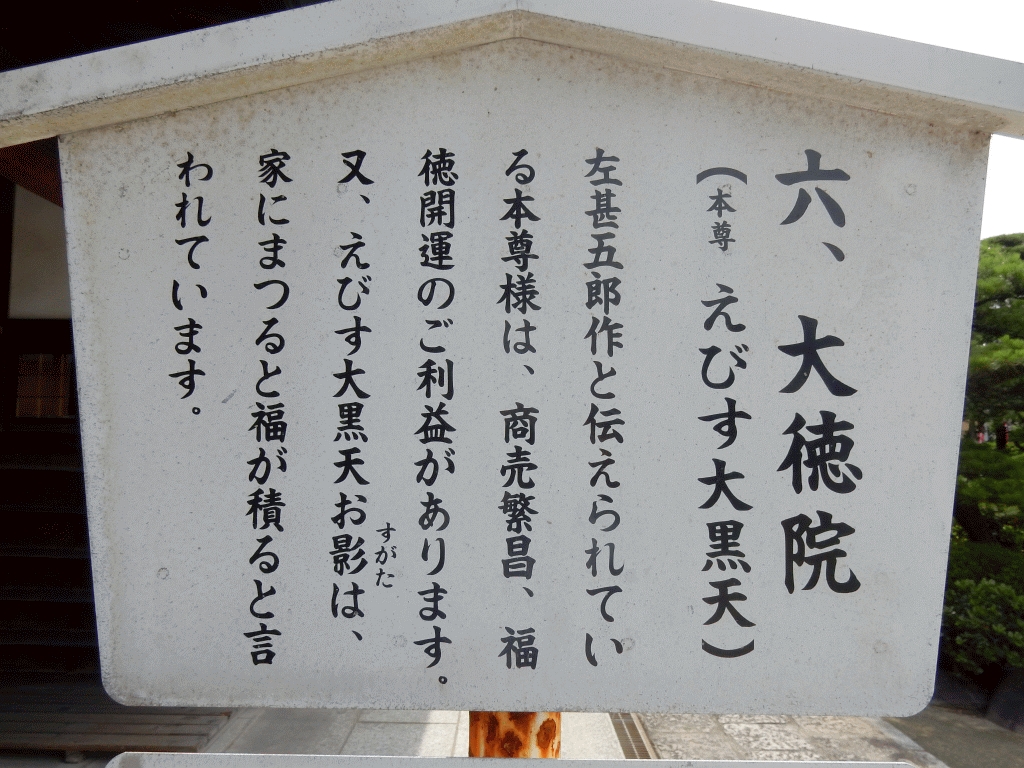

大徳院

宝蔵院、宝蔵坊と名を変え、江戸末期か明治初期に大徳院となった。正月に恵比寿・大黒天の神影を配布する。

『一遍聖絵』より「甚目寺の奇瑞」

弘安六年癸未尾張國甚目寺につき給 この寺は推古天皇御宇當國泉郎龍麿蒼海のそこより観音の紫金の像を感得したてまつりて伽藍を建立す 天智天皇御宇霊徳によりて勅願に准ぜられしよりこのかた十二因縁のゆふべの霧にやどりて 涼懊おほくかさなり 三十三身の秋の月をかヾやかして利盆あまねくひろまれり よりてこの地にして七日の行法をはじめ給けるに 供養ちからつきて時僧うれへの色見えければ聖しめし給はく「断食によりて法命つくることなしかならず宿願をはたすべし」と その夜萱津の宿に侍る徳人二人同時に夢想をかうぶるこの本尊のかたはらにまします毘沙門天王かの宿におはしまして 我大事の客人をえたり かならず供養すべきよしをしめし給 そのあした二人あひともなひて夢想の様を申て供養をのべたてまつる時 御帳を風のふきあげ侍りけるに拝たてまつれぱ この毘沙門天王御坐をさりてあゆみいでゝたち給へり 人みな不思議の思に住して すなはち彼寺の傳記にのせをはりぬ この毘沙門はもとよりかゝる不思議の霊徳をほどこし給事おほしとぞ申つたへたる(『一遍聖絵』第六)

「e国宝」一遍上人絵伝(遊行上人伝絵巻)甲巻

(画面を最大化し、絵巻の下にあるスライダーを左にスライドさせると甚目寺で毘沙門天の霊験で大衆に飲食を施す場面の絵が表示されます。)