余呉町文室,国安,今市,東野

余呉町文室(ふむろ)

文室の集落は北・西・南を山で囲まれた奥まった位置にある。

北野神社

地元の方のお話によると、山の神は左写真山上右端の送電線の鉄塔の近くにあった「権現さん」のところに祀られていたという。権現峠と呼ばれた場所には足前権現が祀られていたらしい。

湖北は山の神の存在が希薄だが、かつては確かに存在した事を伺い知る事ができる。

野神さんは国安が中心に祭祀が行われているという。

「綾の神」は珍しい興味深いカミだが、養蚕の関係のように感じられる。

文室では綾の神さんを祀っている。今では北野神社に合社されているが、近年まで一月四日には、村中で神社の大きな石垣から道を通って綾戸の桜まで、太い大きな注連を張り変えていた。綾の神さんや綾戸の桜の近くには小さな池があり、そこの大蛇がいると伝えられていた。川並の余呉湖にも大蛇が住んでいて、それと夫婦であると伝えられている。現在ではその桜はないが、毎年一月四日に綾の神さんのお講というのが開かれている。 (文室石原とめ氏 )

〔梅原逹治「余呉の天神 <特集>(2)歴史と人間)」『リベラル・アーツ:札幌大学教養部教育研究, 7, p.101-150, 』1993-01-31〕

余呉町国安

安養寺

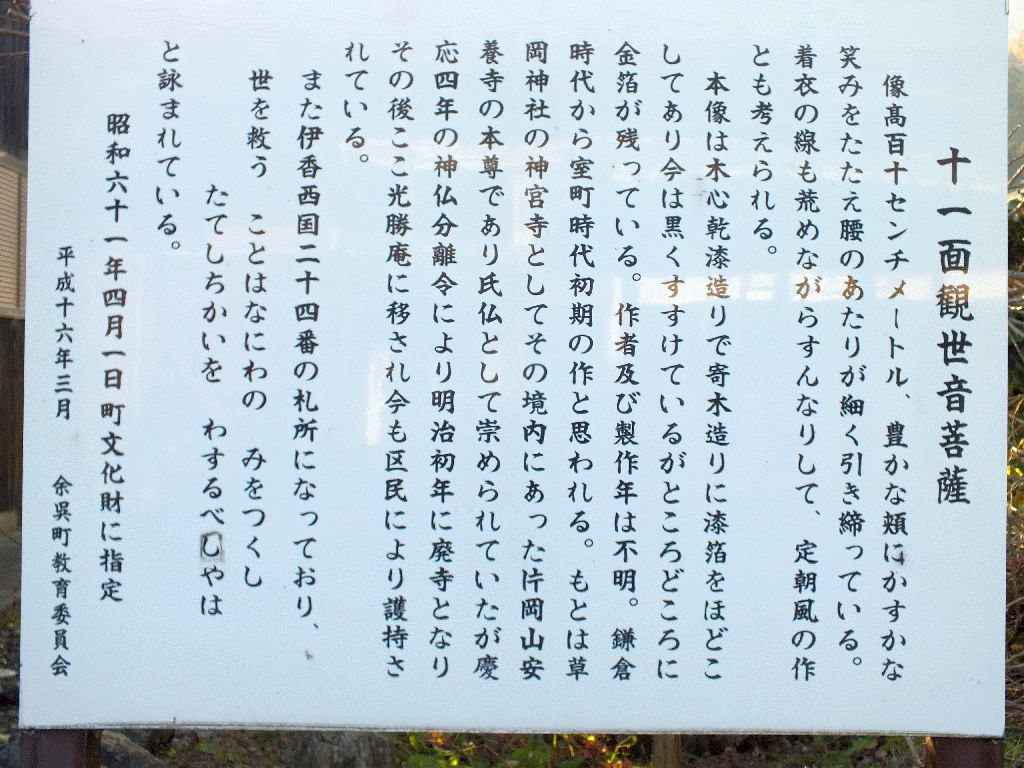

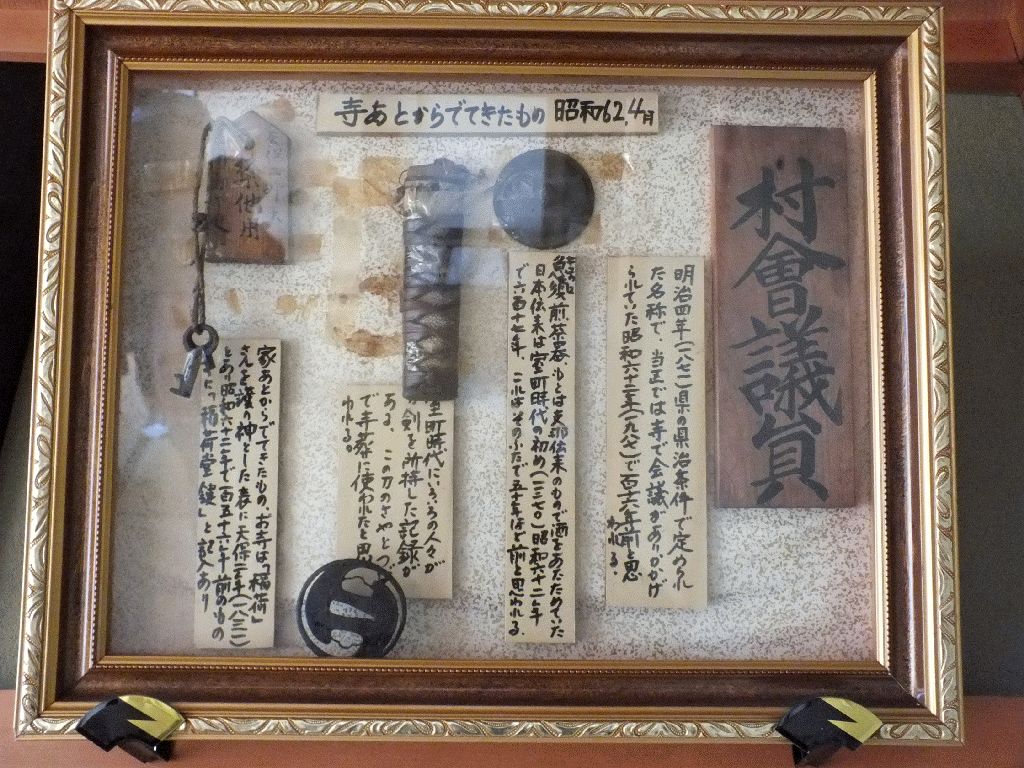

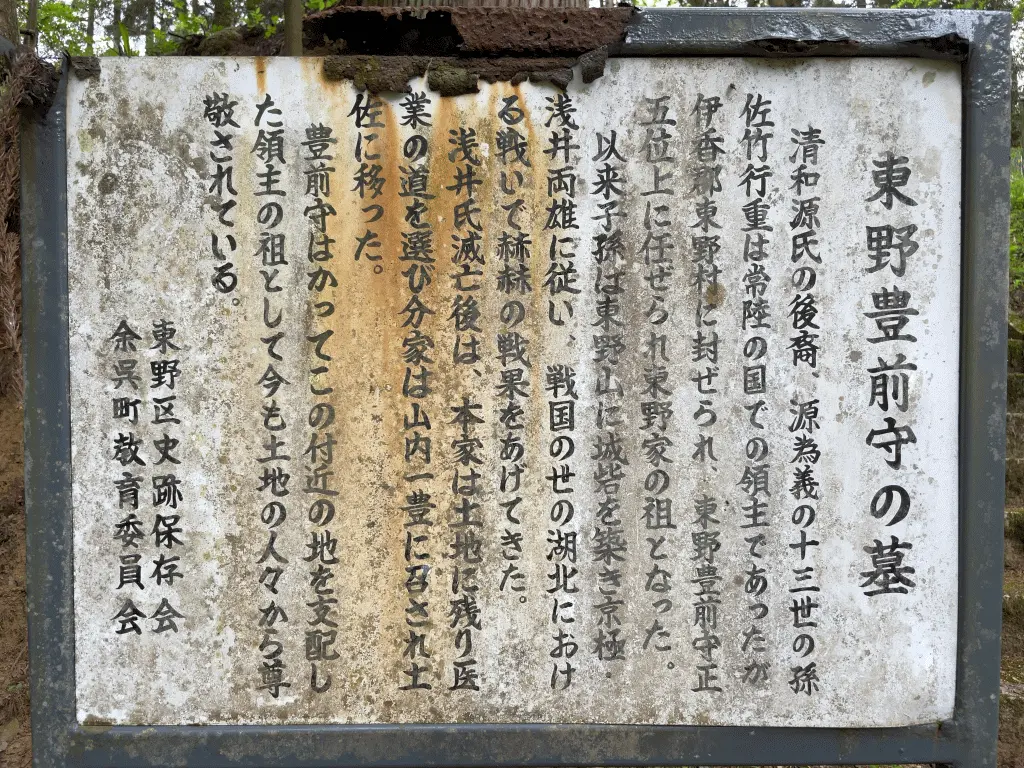

右上写真の説明にあるように、この場所は佛国山光勝庵だが、左上写真の十一面観音立蔵は、片岡山安養寺という同じ余呉町国安にある草岡神社の神宮寺だった古義真言宗の寺の本尊だった。明治初めの神仏分離で円通庵というところを経由してこの光勝庵に安置された。光勝庵は全長寺の末寺となっている。

説明にある"木心乾漆造で寄木造"というのがよくわからない。平安時代後期の作風だが制作年代は不明(江戸時代かもしれない)。足裏に銘があるとのことだったのでしかるべき人が調べればわかるはずだが。顔や腕はふくよかで穏やかな印象の仏像だ。

光勝庵のご本尊である釈迦三尊像。

左に「安養寺」、右に「光勝庵」の表札。

薬師堂もある。

草岡神社

主祭神はタカミムスビとカミムスビ伊香郡余呉町に五つの集落で一つの踊りを伝承している五箇 (ごか )踊り」が伝わっている。

五箇とは、同町国安、池原、今市、東野、文室の五つの村である。この五箇の青年たちが、かつて片岡郷の郷社であり、式内社である草岡神社の野神祭に、豊作を祈って踊りを奉納したのが「五箇踊り」である。野神祭祭礼踊りとされるこの踊りは、享保五年 (一七ー〇年 )ごろから伝わるとされ、毎年八月二十五日の野神祭の日に奉納されている。

(『湖北賛歌 吉田一郎著作集①』80頁)

神社でお見かけした地元の方から、国安に野神さんは3ヶ所に祀られていると聞き、場所を教えていただいた。

(1)草岡神社西の鳥居脇の野神さん

(2)集会所の先の野神さん

田圃の中にポツンと浮かぶ島のように見える。

(3)余呉川左岸の野神さん

高さ十丈の欅があったとか。

余呉町今市

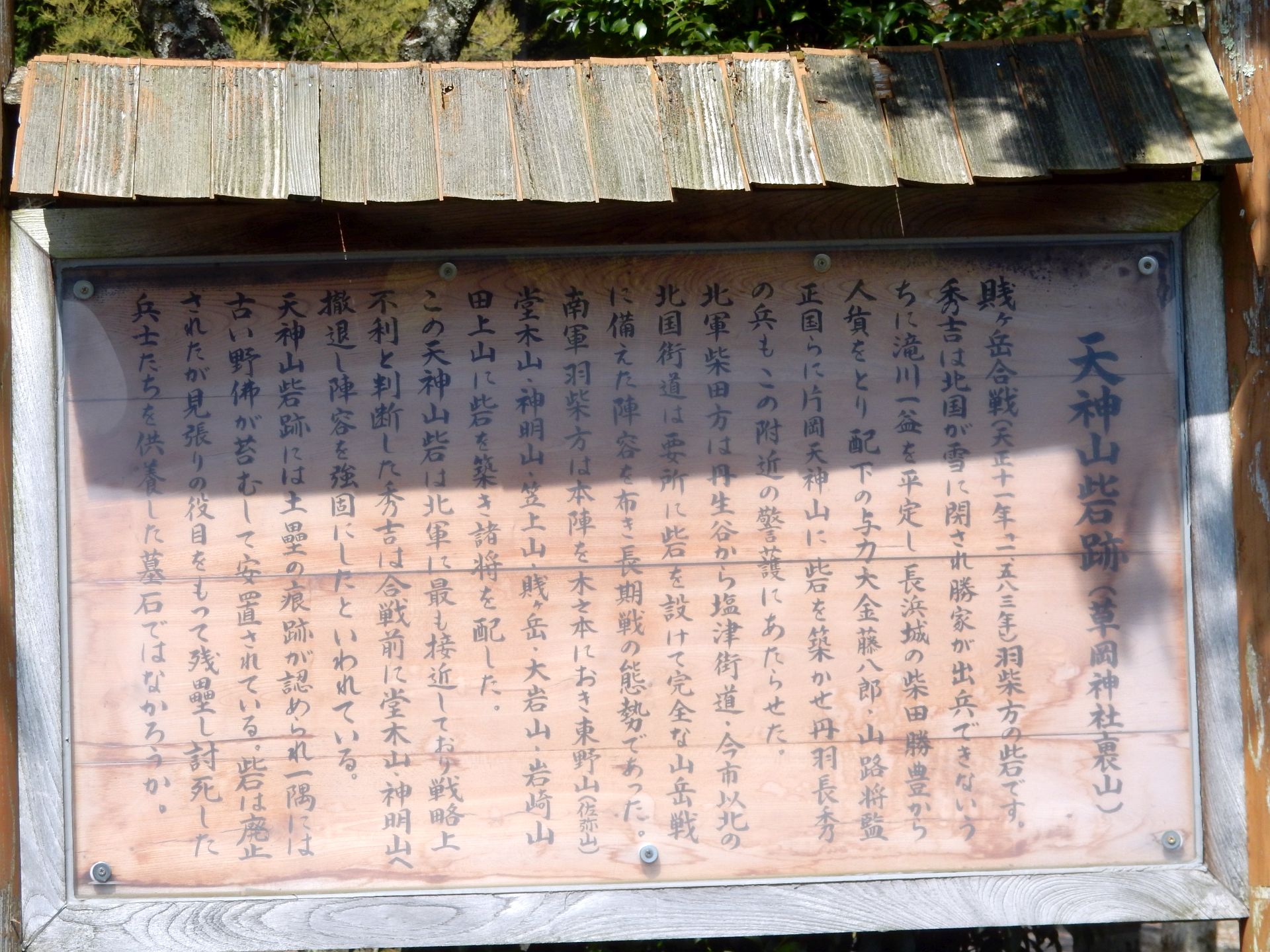

毛受兄弟の墓にある説明板に書いてあるように、賤ヶ岳の戦いの時に、毛受兄弟は、ここに陣を張ったという。

余呉町東野の野神さん

八幡神社

石柱の三つの野神さん。左端は「昭和三拾六年」(1961年)建立。

中央と右端はいずれも昭和四一年八月と彫ってある。

奥丹生七ヶ村が集団離村した時期から考えると、3基とも時期が早すぎる。そうすると、これらは東野の野神なのだろうか?

法照寺

西念寺

奥丹生谷の鷲見の人々は、1995(平成7)年~1996年に離村し東野へ移り、鷲見にあった西念寺もここに移った。その際、住職が高時川左岸の巌窟に祀られていた不動明王などを陽刻した石を、現本堂右手のお堂に納めた。8月28日(不動明王の縁日)に鷲見から移り住んだ人たちで野神祭を行っている。(2022.4.26)