朽木

興聖寺

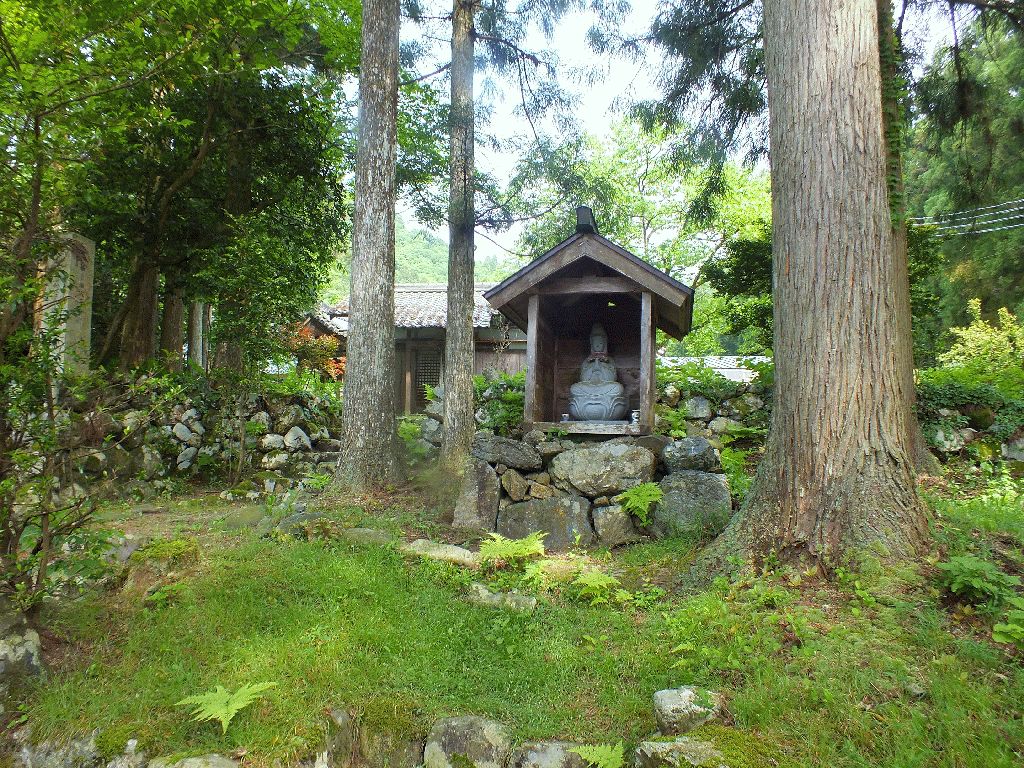

「江戸中期より平成十六年三月まで二百七十余年間にわたり、興聖寺『門前地蔵』様がここに祀られていました。」

出町柳から冬には走らない京都バス10番に乗り岩瀬で下車。フォークリフトが止まっている材木屋さん?の構内を抜けると、角にこの石碑があった。ここを西に緩い坂を上がり左へカーブして行くと興聖寺に着く。(出町柳からのバスは、土曜・休日に朝1便しか走らなくなった。)

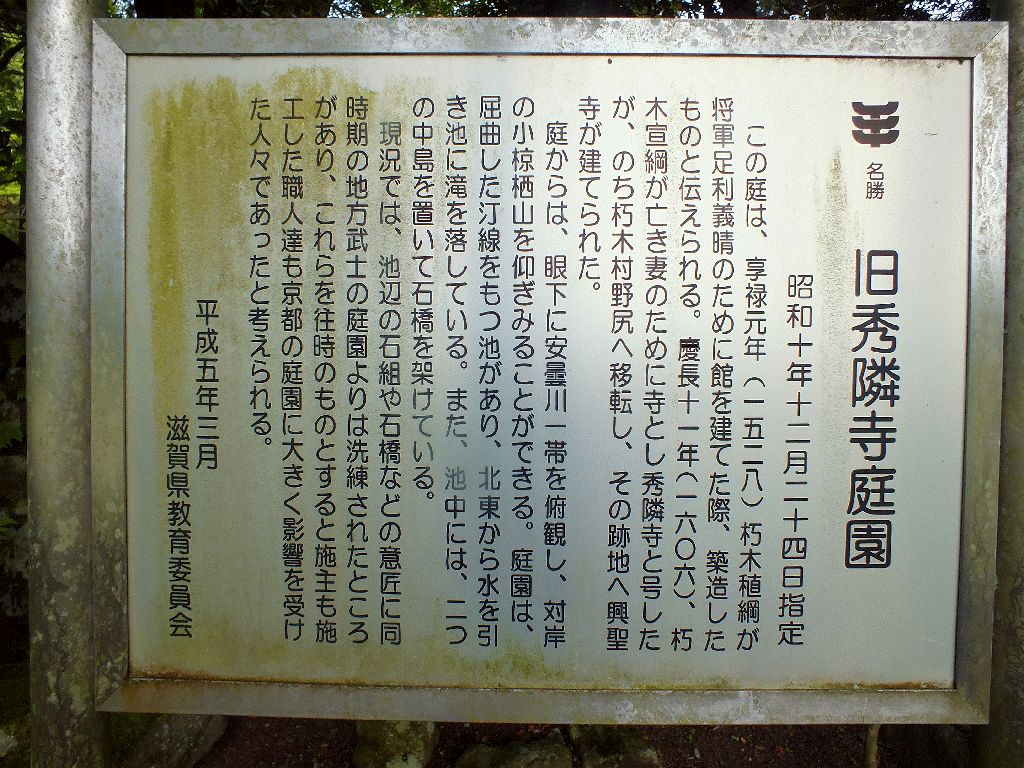

興聖寺と旧秀隣寺(庭園)との関係がわかりにくいが、高島市のサイトが「元は安曇川の対岸の上柏村指月谷にありましたが、江戸時代に大火に遭い、朽木氏ゆかりの秀隣寺のあった現在地に移ってきました。秀隣寺は、朽木宣綱が、慶長11年(1606)に正室の菩提を弔うために、かつての岩神館のあった地に建立した寺院です。」と簡潔に説明している。

つまり、ここに建てられた順番は、岩神館==>秀隣寺==>興聖寺となる。

もう、この時代のややこしさは付き合いきれない。

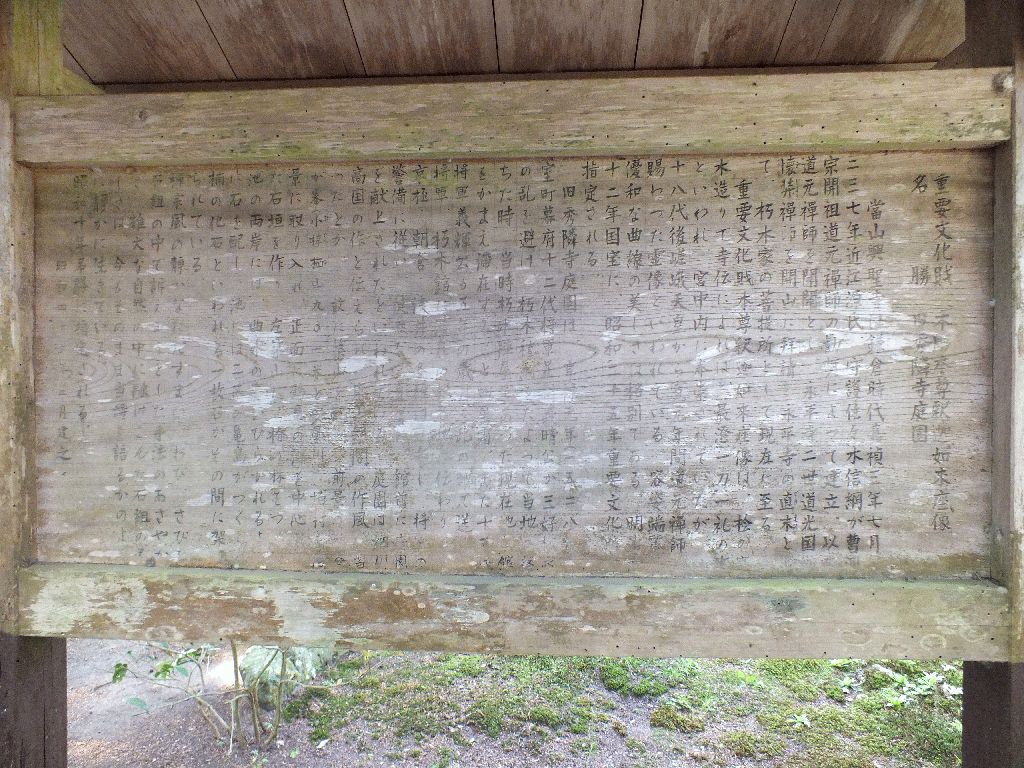

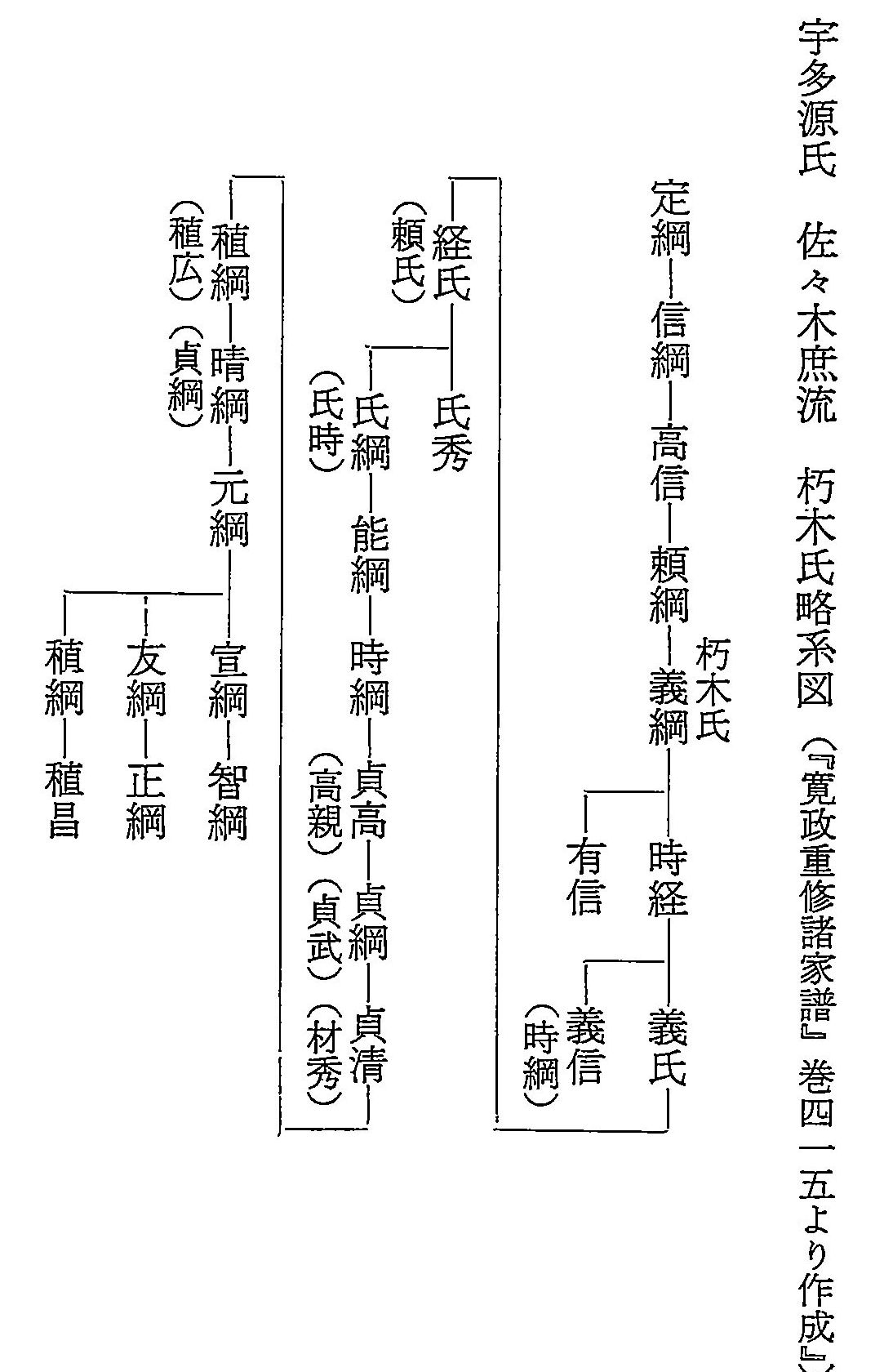

興聖寺は寺のパンフレットによると「鎌倉時代の嘉禎三年(1237年)近江の守護佐々木信綱は曹洞宗開祖道元禅師を訪ね、承久の乱にて戦死した一族の供養をお願いされた。時に禅師が都より越前へ向かわれる際、当地の山谷が伏見深草の興聖寺に似て絶景だと喜ばれ、佐々木家の菩提寺として高巌山興聖寺という山寺号を推奨され建立を奨められた。仁治元年(1240年)七堂伽藍が完成…」とある。

佐々木信綱-佐々木泰綱-佐々木(六角)頼綱-佐々木義綱となるのか?

義綱の時に朽木氏を名乗った。

"伏見深草の興聖寺"は現在の宝塔寺あたりにあったらしいが、道元が越前に行ってしまった後は荒廃し、江戸時代に宇治に再建された。

高巌山興聖寺

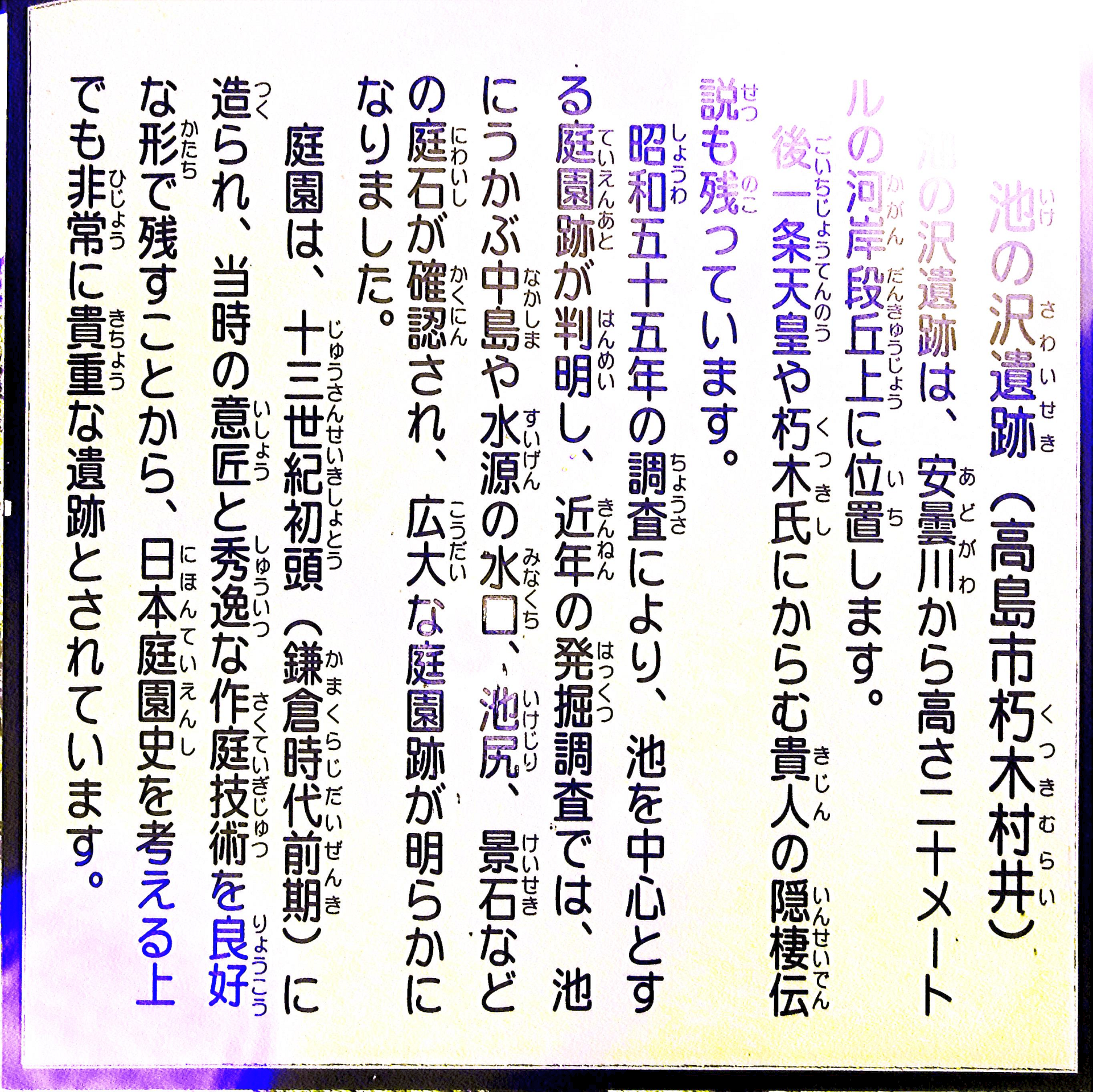

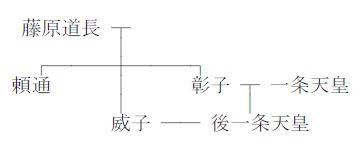

国重文の釈迦如来像。平安時代後期のものだろう。寺のパンフレットには「一条天皇の皇子が幼少のとき亡くなられ、天皇の叔父頼通がその供養に三仏彫らせた内の一体である。桧の寄木造りで作者は不明だが、定朝様式と言われ」とある。白洲正子さんの「かくれ里」には「後一条天皇と中宮藤原威子との間に生まれた皇子が白子=先天性白皮症で朽木谷に隠されていた。威子は摂政藤原道長の四女で、長姉彰子が生んだ後一条天皇の元服を待って、9歳年上の叔母が妻になった。遺伝的な疾患は近親結婚から生じたのかとも考えられる。その隠された皇子が死んだ後、道長の長男頼通は仏師に三尊仏を造らせ」とある。

下の系図のように「後一条天皇と中宮藤原威子との間に生まれた皇子」が正しいだろう。記録上、威子は女子二人しか産んでおらず、そのため次の天皇は後一条天皇の弟が即位して後朱雀天皇となった。

不動明王像は寺のパンフレットによると「朽木時経が北条高時の命により千早城焼討ちの際、楠木正成の念持仏である不動明王が兵火にあわんとするを捧持し帰館、以後当寺の鎮守としてまつられている」。

朽木氏略系図(朽木氏領主制の展開、仲村 研 同志社大学人文科学研究所、1974より)

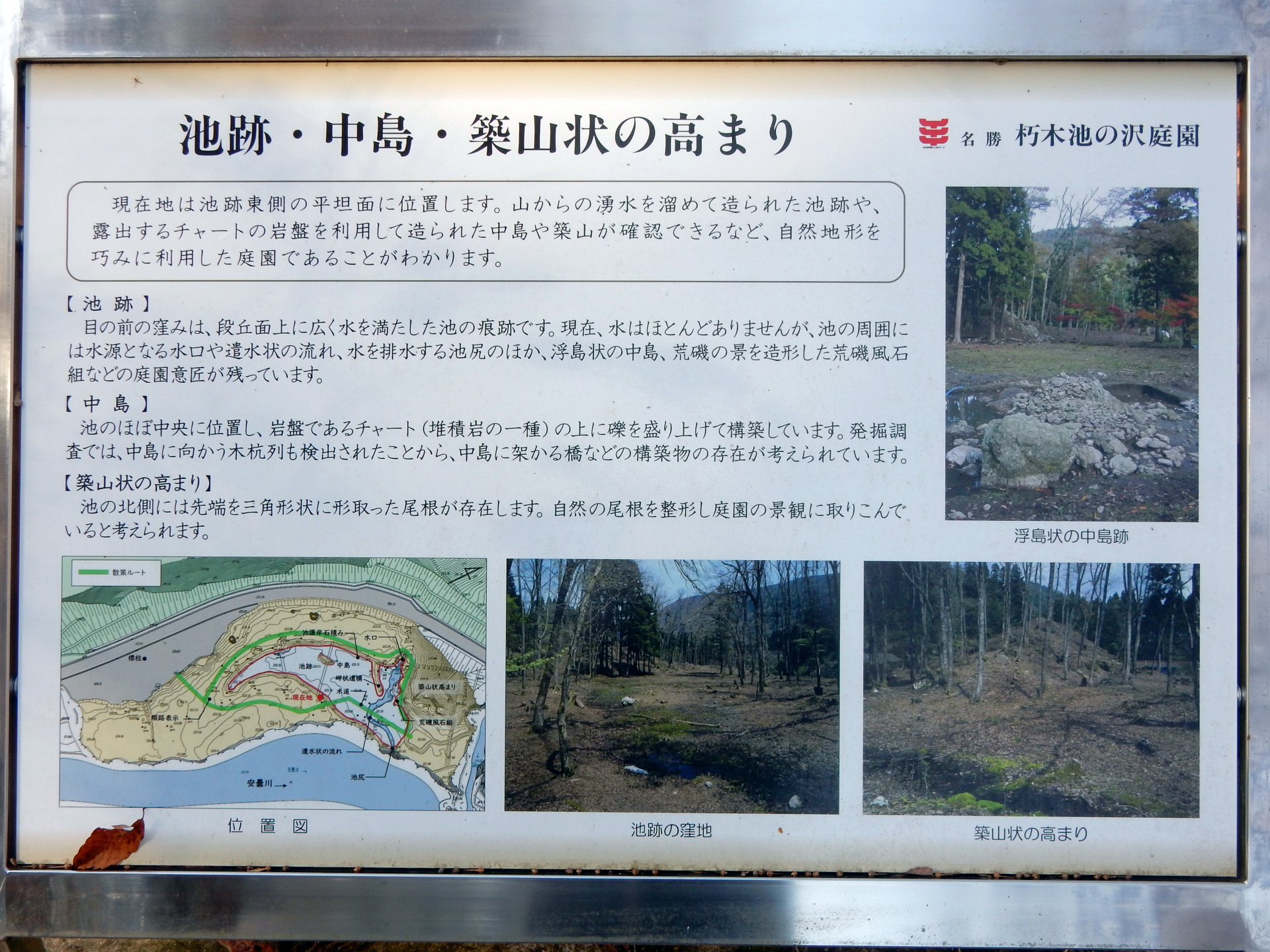

旧秀隣寺庭園(足利庭園)日本国指定名勝

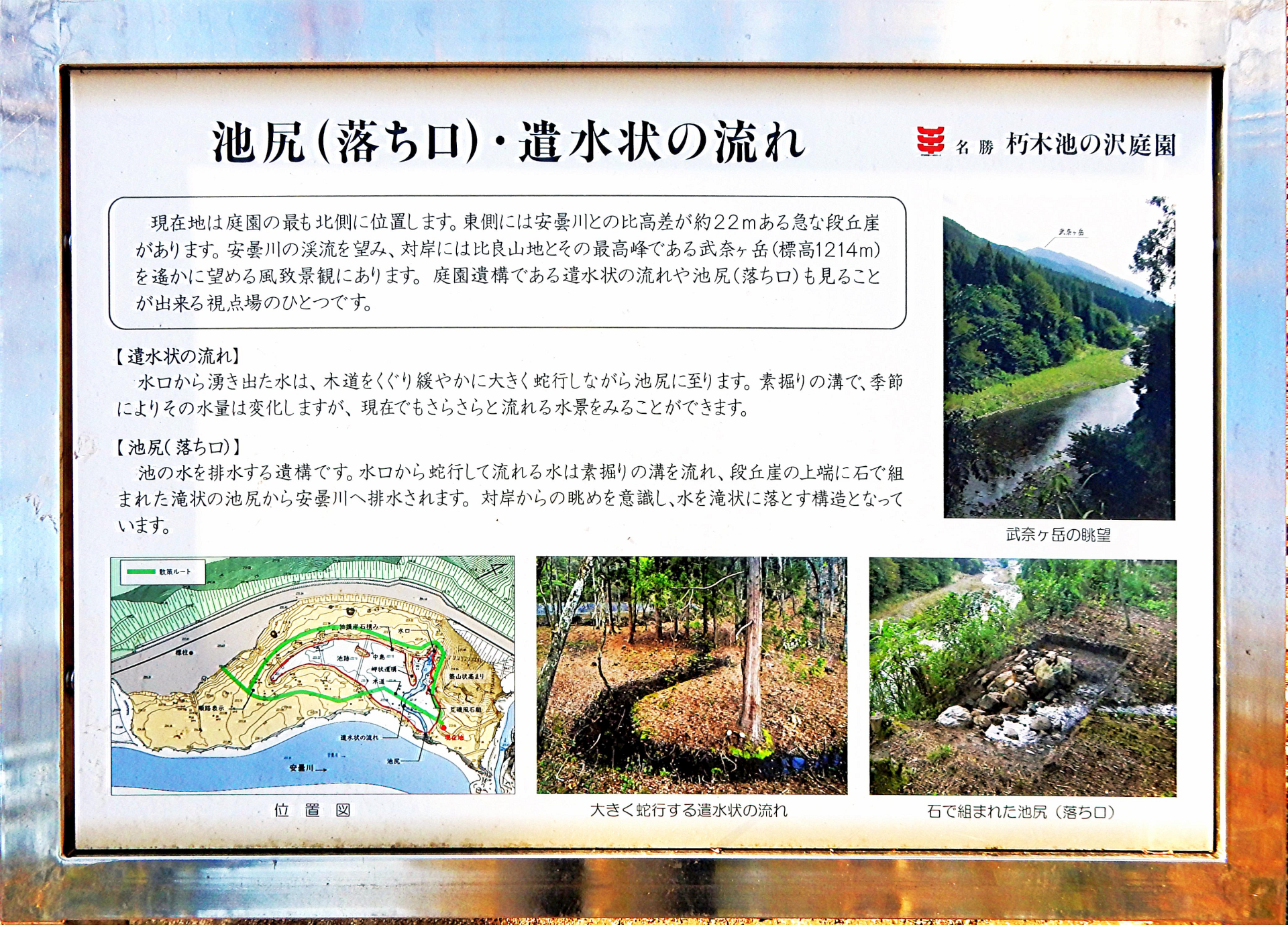

蛇谷ヶ峰を中心に比良山系を借景とする雄大な眺めはこの方向からが一番。

向かって左の鼓の滝から流れ出た水は亀島、石橋(楠の化石?!)、鶴島と右手へ流れる。

鶴島の立石と木(普通は松だが?)の存在感が強い。

朽木資料館の資料によると「享禄元年(1528)の秋、室町幕府12代将軍足利義春が、京都の兵乱を避け、朽木稙綱を頼りこの地に身を寄せます。稙綱は将軍のため新たに館を作り(岩神館)、この庭園を造りました。作庭にあたったのは、管領細川高国と伝えられています。義晴はこの地に3年余り滞在し、13代義輝もまた、この地に身を寄せています。」とある。

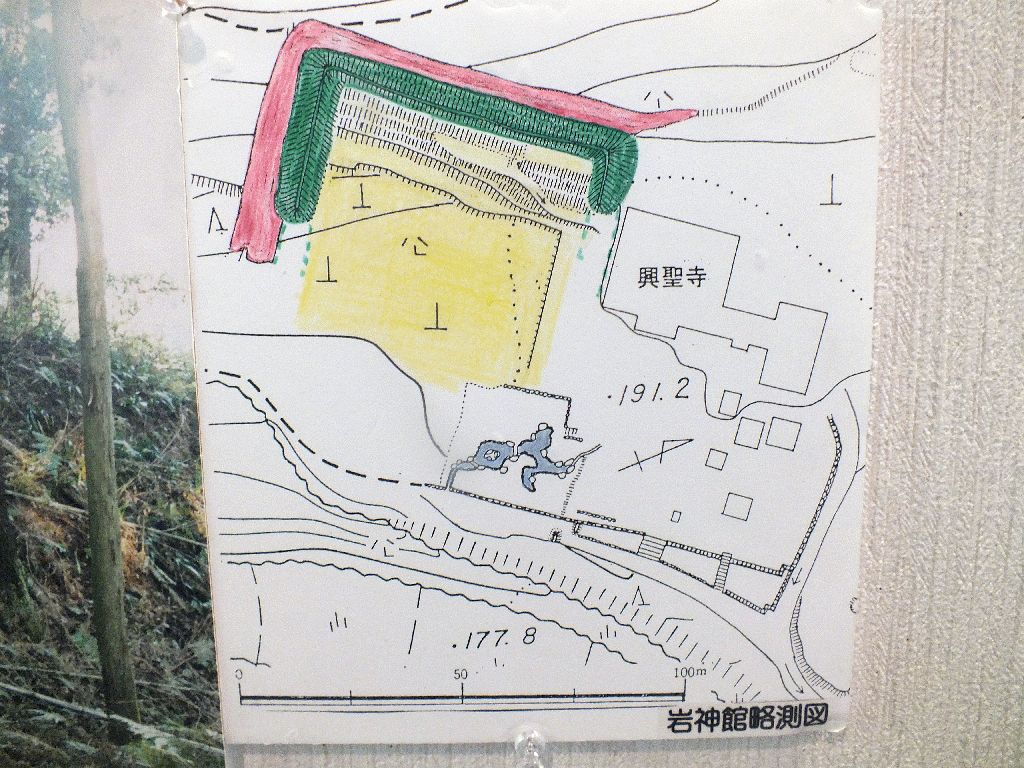

池泉鑑賞式庭園と言うが、正直言って、どこに視点を定めればよいのか迷ってしまう。岩神館は朽木資料館にある下の図によると庭園の南西にあったようなので、そうすると鶴島の方から鼓の滝を望むという視点が主なのかもしれないが、現在の東屋あたりから比良山系を借景として見るほうが自然に思える。

志子淵 神社

ここでは志子淵と書くが、思子淵、志子渕などとも書く神社が久多川、葛川、安曇川に沿ってあり、七シコブチと言われる。シコブチの名の由来は幾つかの説があるようだがよくわからない。何れにしても筏、筏流しの守り神のようだ。

「比良や朽木の木材は田上山や甲賀山同様に木の質もよかったことから、奈良時代には